○大島地区消防組合消防警備規程

平成27年3月13日

大島地区消防組合訓令第1号

大島地区消防組合消防警備規程(平成10年大島地区消防組合訓令第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防警備組織

第1節 消防警備責任(第3条―第5条)

第2節 消防警備本部(第6条)

第3節 署警備本部(第7条)

第3章 消防警備体制

第1節 消防警備体制の基本(第8条―第11条)

第2節 通常警備(第12条―第15条)

第3節 非常警備(第16条―第24条)

第4章 消防警備活動

第1節 消防警備活動の基本等(第25条―第38条)

第2節 消火活動(第39条―第41条)

第3節 救急活動(第42条)

第4節 救助活動(第43条)

第5節 水防活動(第44条)

第6節 後方支援活動(第45条―第48条)

第5章 消防警備対策

第1節 消防警備調査及び消防警備査察(第49条―第51条)

第2節 消防警備計画(第52条)

第3節 教育研修及び訓練(第53条―第55条)

第4節 消防警備活動技能確認(第56条)

第5節 現場活動記録及び保存(第57条)

第6節 消防警備活動検討会(第58条)

第7節 保有車両及び消防用資機材管理(第59条)

第8節 その他の消防警備対策(第60条)

第6章 報告

第1節 災害等活動報告(第61条)

第2節 災害現場等における事故等の報告(第62条)

第7章 広域消防応援等

第1節 緊急援助活動(第63条)

第2節 県内応援活動(第64条)

第8章 安全管理

第1節 安全管理体制(第65条・第66条)

第2節 安全管理基準(第67条)

第9章 消防警備広報(第68条・第69条)

第10章 危機事象時の対応(第70条)

第11章 雑則(第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号),消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),その他の法令に定めのあるもののほか,本組合の消防警備に関し必要な基本的事項を定め,消防機能を最高度に発揮し,総合的な消防警備体制の確立を図り,もって火災,救助,救急事案その他の災害等(以下「災害」という。)による住民の生命,身体及び財産に係る被害を軽減することを目的とする。

(1) 消防警備 消防警備活動及び消防警備業務の総称をいう。

(2) 消防警備活動 消防活動,救助活動,救急活動及び消防通信業務をいう。

(3) 消防警備業務 消防警備活動を的確かつ円滑に実施するために必要な調査,訓練,各種計画の策定その他これらに類する業務をいう。

(4) 消防活動 人の生命若しくは身体又は財産を災害から保護することを目的として,発生した災害を防ぎょし,若しくは被害の拡大を防止し,又は災害の発生を警戒し,若しくは防除する活動及びこれらに付随する情報の収集その他の活動をいう。

(5) 救助活動 消防活動のうち,災害により生命又は身体に危険が及んでおり,かつ,自らその危険を排除することができない者について,その危険を排除し,又は安全な状態に救出する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(6) 救急活動 消防活動のうち,法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(7) 消防通信業務 大島地区消防組合消防通信規程(平成23年大島地区消防組合訓令第4号)第2条第1項に規定する消防通信の業務をいう。

(8) 通常警備 常時における災害に対応するもので,管轄する消防署長(以下「署長」という。)の警備責任及び課長の所管責務のもとに処理する消防警備をいう。

(9) 非常警備 通常警備以外の災害に係る事態に対応するもので,消防長の警備責任のもとに処理する消防警備をいう。

(10) その他の災害等 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,崖崩れ,その他異常な自然現象又は大規模な事故及び危機事象をいう。

(11) 管轄区域 大島地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第4号)第4条に定める区域をいう。

(12) 消防隊 大島地区消防組合消防署の組織等に関する規程(平成元年大島地区消防組合消防本部訓令第1号)第2条に規定する分隊及びその他消防警備活動上必要に応じて消防長又は署長が編成する分隊及び消防警備に従事するために編成された消防吏員の一隊をいう。

(13) 消防部隊 現場指揮者の指揮のもとに一体的に消防警備に従事する消防隊の総称をいう。

(14) 消防警備指揮体制 消防警備活動を組織的,効果的かつ安全に遂行するために災害出動した消防部隊を統制する体制をいう。

(15) 現場指揮者 災害現場における消防警備指揮上の最高責任者で,出動した消防部隊等を指揮統制する者をいう。

(16) 先行指揮者 現場指揮者に先行して,消防部隊等の指揮をとる者をいう。

(17) 消防通信管制 消防警備活動を円滑かつ効果的に遂行するために,消防通信を統制することをいう。

(18) 危機事象 住民の生命,身体及び財産に重大な被害を生じ,又は生じるおそれがある切迫した事態及び事件又は事故をいう。

第2章 消防警備組織

第1節 消防警備責任

(消防長の警備責任)

第3条 消防長は,消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督し,消防本部(以下「本部」という。)の最高消防警備責任者として消防警備を統括する。

2 消防長が事故等により不在のときは,次長がその職務を代行する。

3 消防長及び次長がともに事故等により不在のときは,警防課長がその職務を代行する。

(署長の警備責任)

第4条 署長は,所属職員を指揮監督し,消防警備責任者として管轄区域内の消防警備を統括する。

2 署長が事故等により不在のときは,本署隊長がその職務を代行する。

3 署長及び本署隊長が事故等により不在のときは,本署隊長代理がその職務を代行する。

(分署長及び分駐所長の警備責任)

第5条 分署長及び分駐所長(以下「分署長等」という。)は,所属職員を指揮監督し,消防警備責任者として担当区域の消防警備を統括する。

2 分署長等が事故等により不在のときは,分署は隊長がその職務を代行し,分駐所は分隊長が代行する。

3 分署長等,隊長及び分隊長が事故等により不在のときは,先任の上級者がその職務を代行する。

第2節 消防警備本部

(消防警備本部の設置等)

第6条 消防警備活動を統括するため,本部に消防警備本部を置く。

2 消防警備本部長は消防長とし,副本部長は次長とする。

3 消防警備本部は,原則として非常警備時に設置し,消防長が指揮宣言を行う。

4 消防警備本部は,警備班,情報班,庶務班及び通信班で構成し,それぞれの班長を警防課長,予防課長,総務課長及び通信指令課長とするほか,各班の所掌事務等は,消防長が別に定める。

5 消防警備本部長は,消防警備活動に係る重要な方針の決定や調整を行うため,必要に応じて次長,署長及び各班長を構成員とする消防警備本部会議を招集するものとする。

6 消防長は,災害の種別,規模等により必要と認めるときは,次長又は警防課長を長とする現地消防警備本部を設置し,消防署警備本部(以下「署警備本部」という。)を統括し,消防隊の現地指揮に当たらせるものとする。

第3節 署警備本部

(署警備本部の設置等)

第7条 消防警備本部の統括のもとに署隊の統括指揮を行うため,消防署(以下「署」という。)に署警備本部を置く。

2 署警備本部長は署長とし,副本部長は本署においては隊長,分署及び分駐所(以下「分署所」という。)は分署長等とする。

3 署警備本部は,原則として消防警備本部設置に伴い設置するほか,署長が特に必要があると認めるときに設置することができる。

4 署警備本部の組織及び事務分担は,指揮,情報収集及び庶務等の必要な任務を考慮し,署長が別に定める。

5 署警備本部は,災害の状況により,署現地指揮本部と兼ねることができる。

第3章 消防警備体制

第1節 消防警備体制の基本

(1) 指揮隊 署長及び指名された職員により編成し,指揮車を運用して,現場指揮活動に従事することを主たる任務とする。

(2) 消防分隊 化学消防ポンプ自動車,水槽付消防ポンプ自動車及び消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ車等」という。)並びに消火活動に必要な資機材等を運用して,火災防ぎょ活動に従事することを主たる任務とする。

(3) 救助分隊 救助工作車,梯子付消防自動車及び救助活動に必要なその他の車両等並びに資機材等を運用して,救助活動に従事することを主たる任務とする。

(4) 救急分隊 救急自動車及び救急活動に必要な資機材等を運用して,救急活動に従事することを主たる任務とする。

(5) 特命分隊 当該各号に定める車両及びその他の消防自動車等並びに任務に必要な資機材等を運用して,特別の任務をもって消防警備活動に従事する。

2 署長は,署の消防警備体制を確立するため,消防隊の人員を適正に管理するものとする。

(消防部隊の編成等)

第9条 消防長又は署長は,災害規模に応じ,消防部隊を編成するものとし,非常警備時の消防部隊の編成は,状況に応じて消防長がこれを定める。

2 消防部隊の種別は,次に掲げる区分によるものとする。

(1) 分隊 分隊長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防部隊

(2) 署隊 署長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防部隊

(3) 本部隊 消防長及びその指揮下にあって消防警備の遂行に当たる消防部隊

(消防部隊等の運用)

第10条 消防部隊の運用については,第12条に規定する出動計画及び各種消防警備計画に基づき,非常警備においては消防長が行い,通常警備においては署長が行うものとする。

2 消防部隊の運用は,増強及び移動配置など,災害の規模及び進展状況等に応じて,効率的に行うものとする。

3 署長は,署の消防用自動車及び消防用資機材等の故障のほか,消防警備活動を適正に遂行できない状況が発生したときは,車両の代替え等の措置を講じるなど,消防警備活動体制の確保を図るものとする。

(消防警備指揮体制)

第11条 消防長は,消防警備活動を統制するために消防警備指揮体制を確保するものとする。

2 消防警備指揮体制は,災害の種別及び規模等に応じて第1指揮体制から第4指揮体制に区分し,当該指揮体制における現場指揮者は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 分署隊長又は分隊長

(2) 第2指揮体制 本署隊長又は分署長等

(3) 第3指揮体制 署長

(4) 第4指揮体制 消防長

3 通常警備においては第1指揮体制,第2指揮体制又は第3指揮体制とし,非常警備においては第4指揮体制とする。

4 消防長は,災害の規模及び状況等により必要と認めるときは,上位指揮体制への移行を指示することができる。

5 消防警備指揮体制の強化のために,署長は必要に応じて,消防隊又はあらかじめ指名した職員をもって指揮隊の補強を行うことができる。

第2節 通常警備

(出動の計画)

第12条 消防隊の出動及び出場(以下「出動」という。)は,次に掲げる出動計画によるものとする。

(1) 火災等出動計画

(2) 救急出場計画

(3) 救助出動計画

(4) 警戒緊急調査出動計画(風水害等警戒・調査等)

(5) 応援等出動計画(鹿児島県消防相互応援活動,緊急消防援助隊活動等)

2 前項の出動計画は,消防長が別に定める。

(出動の指令)

第13条 出動の指令は,大島地区消防組合消防通信規程第8条各号の定めるところによる。

2 火災出動指令の区分は,次に掲げるところによる。

(1) 第1出動指令 火災の覚知と同時に出動するもの

(2) 第2出動指令

ア 現場指揮者の要請により出動するもの

イ 火災警報発令中又は後発火災等に出動するもの

(3) 特命出動指令 消防長又は現場指揮者の特命により出動するもの

(4) 本部職員の出動は,状況に応じて消防長がこれを定める。

(火災警備強化)

第14条 消防長は,気象の状況が火災予防上危険であり,かつ,火災の警戒上消防警備体制を強化する必要があると認めるときは,警備強化を指令し,当務員をもって厳重に管内の警戒を実施しなければならない。

2 署長は,警備強化が指令されたときは,次に掲げる措置を講じなければならない。ただし,状況に応じてその一部を省略することができる。

(1) 人員の点呼,消防用自動車及び消防用資機材等の点検

(2) 通信施設の試験及び機能の保持

(3) 管内の重点特殊対象物,その他必要と認める箇所の所有者又は管理者等への出火防止等の協力依頼

(4) 管内の火災予防広報の実施及び消防警備強化地域等の巡回警戒

3 署長は,警備強化が指令されたときは,消防隊の外勤を中止し,又は制限することにより,消防警備体制の強化を図るものとする。

(風水害警備強化)

第15条 署長は,風水害等に係る気象情報が発表されたとき,又は管内の市町村(以下「市町村等」という。)に災害警戒本部が設置された場合は,本部は大島地区消防組合警戒本部を分署所は警戒指揮所を設置し,非常警備体制に移行されるまでの間,次に掲げる措置を講じることにより,消防警備体制の強化を図るものとする。

(1) 気象情報の収集及び管理

(2) 消防警備指揮体制の強化及び風水害等警戒区域の巡視警戒

(3) 住民に対する気象情報の提供及び避難等の広報

(4) その他非常警備体制への円滑な移行に必要な準備等

2 前項に規定するもののほか,署長は,関係部局と常に情報を共有し,随時必要な事項を消防長に報告するとともに,非常警備体制への円滑な移行に努めるものとする。

第3節 非常警備

(非常警備の発令)

第16条 消防長は,次に掲げる事象が発生し,又は発生するおそれがあり,消防警備体制の強化を図る必要があると認めるときは,非常警備を発令し,本部は大島地区消防組合警備本部を分署所は警備指揮所を設置するものとする。

(1) 火災警報が発令された場合

(2) 特別警報が発令された場合

(3) 市町村等の国民保護計画に基づく武力攻撃予測事態及び緊急対処事態が発生した場合

(4) 市町村等に災害対策本部が設置された場合

(5) 火災が大火になるおそれがある場合

(6) 市町村等で震度5弱以上の地震が発生した場合又は市町村等に津波警報が発令された場合

(7) 前各号のほか,消防警備活動上特に必要と認める場合

2 前項に規定する非常警備発令時の各所属の事務分掌及び部隊編成については,消防長が別に定める。

(非常警備体制の区分)

第17条 非常警備体制の区分は,災害の規模等に応じて次に掲げるとおりとする。

(1) 第1非常警備 災害に関する情報及び警報が発表され,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合で,市町村等に災害警戒本部が設置されるような事態等

(2) 第2非常警備 第1非常警備の段階よりさらに災害警戒の度合いが増し,市町村等に災害対策本部が設置されるような事態等

(3) 第3非常警備 前各号に規定するもののほか,武力攻撃予測事態及び緊急対処事態が発生した場合又は大規模な災害が発生し,市町村等的な災害対策が実施されるような事態等

(1) 火災警報が発令されたとき又は市町村等に震度4の地震が発生したとき 第1非常警備

(2) 火災が大火になるおそれがある場合で,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める出場信号サイレンが吹鳴されたとき,市町村等に震度5弱若しくは5強の地震が発生したとき又は市町村等に津波警報が発表されたとき 第2非常警備

(3) 気象等に関する特別警報が発表されたとき又は市町村等に震度6弱以上の地震が発生したとき 第3非常警備

3 前2項に規定するもののほか,非常警備体制の強化を図る必要があると認められる災害等については,消防長が指示する。

(その他の非常警備)

第18条 前2条に規定するもののほか,市町村等地域防災計画の定めるところによる。

(非常招集及び計画)

第19条 消防長は,非常警備体制を確保するために,次に掲げる区分に従い,職員の非常招集を行うものとする。なお,災害の状況等によっては,招集人員を調整することができるものとする。

(1) 第1配備招集 第1非常警備体制時において,日勤者の一部,当務隊の週休者を招集する。

(2) 第2配備招集 第2非常警備体制時において,日勤者の一部,非番者の一部を招集する。

(3) 第3配備招集 第3非常警備体制時において,全職員を招集する。

2 所属長は,毎年度当初において,所属の非常招集計画を策定し,消防長に報告しなければならない。

(非常招集命令の伝達等)

第20条 非常招集命令の伝達方法は,防災行政無線放送,電話又はメール等をもって行うものとする。

2 非常招集命令を受けた職員は,特に指定のある場合を除き,直ちに所属の勤務場所に参集しなければならない。ただし,招集に応じられない事情があるときは,この限りでない。

(火災警報時の体制)

第21条 火災警報の発令は,大島地区消防組合火災予防条例施行規則(平成元年大島地区消防組合規則第12号,以下「規則」という。)に定めるところによる。

2 警防課長,通信指令課長及び署長は,火災警報が発令されたときは,互いに連携を図り,規則に定める火災警報の住民等への伝達周知並びに大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第27号)に定める火の使用の制限についての指導及び取締りを行うものとする。

3 署長は,火災警報が発令されたときは,第14条に規定する火災警備強化に準ずる措置その他必要な措置を講じるものとする。

(特別警戒)

第22条 消防長は,大規模な催物等において事故等が発生した場合に多数の人命危険及び被害の拡大が予想されることから,特別に消防警戒体制(以下「特別警戒体制」という。)をとる必要があると認めるときは,警防課長又は署長に必要な措置を命ずるものとする。

2 警防課長又は署長は,前項の特別警戒体制に係る実施計画を策定し,消防長に報告しなければならない。

3 特別警戒体制が解除された場合は,速やかにその結果を消防長に報告するものとする。

2 消防長は,前項に規定する解除を行うに当たっては,市町村等の災害警戒本部又は災害対策本部との整合を図る必要があるものについて,調整を行うものとする。

(受援体制の確保)

第24条 消防長は,災害の規模及び状況等により,本組合の消防力では災害防ぎょが著しく困難であると認めるときは,鹿児島県消防相互応援協定等に定める受援計画に基づき,受援体制を確保するものとする。

第4章 消防警備活動

第1節 消防警備活動の基本等

(消防警備活動の基本)

第25条 消防警備活動は,次に掲げる事項を基本として活動し,消防部隊及び消防対象物の施設の総合力により,被害の軽減に努めなければならない。

(1) 人命救助を優先する。

(2) 災害の拡大防止を主眼とする。

(3) 災害の特殊性,危険性,事故内容等を判断して安全,確実かつ迅速な行動をとる。

(4) 上位指揮者の指揮に従い,統制ある行動をとり,士気旺盛に活動する。

(5) 消防隊相互の連携を密にして計画的な消防警備活動を実行する。

(6) 消防用自動車及び消防用資機材等を効果的に活用する。

(7) 関係機関と的確な連携を図る。

(8) 二次災害防止に留意して行動する。

(安全出動)

第26条 消防隊は,法令の定めに従い迅速に出動するものとし,隊員は相互に協力し,その安全と事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(現場速報等)

第27条 消防隊は,出動途上及び現場到着時において,把握した災害の状況を署長に速やかに報告しなければならない。

2 署長は,災害現場全般の状況を速やかに把握し,必要に応じてその状況を消防長に報告しなければならない。

3 通信指令課長は,認知した現場情報について統括し,署長の報告に先行して前項に規定する処理をしなければならない。

(部署選定)

第28条 出動した各分隊は,現場指揮者又は先行指揮者(以下「現場指揮者等」という。)の防ぎょ基本方針に係る下命により,的確な部署選定を行い,災害の防ぎょに当たらなければならない。ただし,現場指揮者等の下命を受ける時間の余裕がないときは,各分隊長は,隊員を指揮して自らその部署を決定するとともに,現場及び活動状況を現場指揮者等に報告し,災害の早期終息に万全を期さなければならない。

2 出動した各分隊は,部署選定については,他分隊と連携を密にし,防ぎょ活動に間隙が生じないように留意しなければならない。

(現場指揮所の設置等)

第29条 消防長又は署長は,消防部隊の指揮統制を的確に行うため,災害現場に現場指揮所を設置するものとする。

2 消防長が現場臨場し,現場指揮所を設置したときは,署長はその指揮下に入り,消防部隊の統制を行うものとする。

3 第1項に規定する現場指揮所を設置したときは,消防指揮所旗を設置するものとする。

4 消防指揮所旗は,現場指揮所旗を設置し,必要に応じバルーン投光機等を設置する。

(人命救助活動)

第30条 署長は,人命に危険のある災害においては,時機を失することなく所属の消防隊の一部又は全部を特定して,人命救助活動に従事させるとともに,その概況等を消防長に即報しなければならない。

(消防通信管制等)

第31条 消防部隊は,消防通信を有効に活用し,効果的な消防警備活動の遂行に努めなければならない。

2 通信指令課長は,的確な消防通信管制に努め,消防警備活動上必要な情報の提供及び部署誘導等の指揮支援を行うものとする。

3 警防課長は,的確に消防警備活動を遂行するため,出動した消防部隊の消防警備活動を統括し,必要に応じて調整しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,消防通信の運用等については,大島地区消防組合消防通信規程の定めるところによる。

(警戒区域の設定等)

第32条 消防長又は署長は,災害現場における効果的な活動及び住民の安全を確保するため,現場広報を行うとともに,消防警戒区域を設定するものとする。

2 前項の消防警戒区域は,住民等の行動が消防の活動に支障を及ぼす区域又は二次災害の発生するおそれがある区域とする。

3 前項の消防警戒区域は,状況の推移に応じて拡大,縮小又は解除しなければならない。

4 消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について必要があるときは,警察官に協力を求めることができる。

5 消防長又は署長は,可燃性ガス,火薬又は危険物の漏えい,飛散,流出等により,安全な消防隊の活動及び住民の安全を確保するため必要と認めるときは,前各項の規定を準用し,火災警戒区域を設定し,現場広報を行い二次災害の防止を図らなければならない。

6 消防長又は署長は,水防法など他の法令に基づき,必要な警戒区域を設定するときは,関係防災機関と緊密な連携のもと前各項の規定を準用するものとする。

(現場広報)

第33条 消防長及び署長は,災害現場における効果的な活動及び住民の安全を確保するため,関係機関と連携して,住民等への現場状況などに関する安心安全情報の現場広報に努めなければならない。

(二次災害防止等の警戒)

第34条 消防長又は署長は,現場活動においては,常に危険要因の把握に努め,必要に応じて警戒を行う消防隊を配置し,安全活動に万全を期さなければならない。

2 署長は,消防部隊を指揮監督し,火災現場における再燃火災の絶無を期すとともに,その他の災害においては関係機関と連携し,二次災害等災害拡大防止のための警戒に万全を期さなければならない。

(関係機関等との連携)

第35条 消防長又は署長は,警察及び医療機関その他の関係機関と緊密な連携を図るため,必要に応じて,現場指揮所に各機関の活動を調整する調整所を設け,効果的に現場活動を遂行するものとする。

2 消防警備活動にあっては,特に次に掲げる事項について,管轄警察署と連絡を密にしなければならない。

(1) 災害現場付近の交通等に関すること。

(2) 火災の調査及び証拠保全に関すること。

(3) 犯罪捜査の協力に関すること。

(4) その他消防及び警察業務の遂行に係る相互支援に関すること。

(災害終息の処理)

第36条 消防長又は署長は,火災の鎮圧及び鎮火並びにその他の災害の終息等を確実に判断し,その旨を宣言しなければならない。

(現場引揚げ)

第37条 消防長又は署長は,現場の状況を的確に判断し,消防部隊の現場引揚げを下命しなければならない。

2 消防長又は署長は,引揚時においては,災害現場及び消防部隊の人員,消防用資機材等について現場点検を行うものとする。なお,署長が現場点検を行ったときは,その結果及び引揚げについて消防長に報告しなければならない。

(担当区域外への出動)

第38条 担当区域外における災害については,消防長が別に定める。

第2節 消火活動

(消火活動の基本)

第39条 消火活動は,第25条に規定する事項のほか,次に掲げる事項を基本とするものとする。

(1) 消防対象物の早期鎮圧とともに周囲への延焼防止を主眼とすること。

(2) 消火活動に伴う水損防止を図ること。

(3) 再燃火災防止の徹底を図ること。

(消火活動の判断)

第40条 消火活動にあたっては,消防対象物,付近の水利及び気象等の状況から,火勢及び投入消防力を総合的に判断して,次に掲げるところに従い,攻勢又は守勢の方針を決定するものとする。

(1) 火災初期で,消防力が火勢を上回るときは,速やかに火点を包囲して一挙に鎮圧を図る。

(2) 火勢が消防力を上回るときは,地形及び地物を利用して側面防ぎょを重点に延焼阻止に当たる。

(3) 火勢が激烈を極める場合は,防ぎょ線を設定して守勢防ぎょに当たり,攻勢に転じる時機を狙う。

(各種火災の消火活動)

第41条 前2条に規定するもののほか,各種火災に対する消火活動について必要な事項は,消防長が別に定める。

第3節 救急活動

(救急活動の基本)

第42条 救急活動は,第25条に規定する事項のほか,次に掲げる事項を基本とするものとする。

(1) 傷病者の状態を観察し,関係法令により認められる範囲において,症状に応じた適切な応急処置を行うこと。

(2) 傷病者及びその関係者等に対して,適切に病状及び搬送医療機関等に関する説明を行い同意を得ること。

(3) 傷病者を安全かつ迅速に医療機関等に搬送すること。

(4) 医療機関等への傷病者情報の提供及び傷病者の引継ぎを適切に行うこと。

2 前項に規定するもののほか,救急活動について必要な事項は,大島地区消防組合救急業務規程(平成22年大島地区消防組合訓令第5号)の定めるところによる。

第4節 救助活動

(救助活動の基本)

第43条 救助活動は,第25条に規定する事項のほか,次に掲げる事項を基本とするものとする。

(1) 他の消防警備活動に優先して行うこと。

(2) 救助活動は,救助分隊又は最先着の消防隊が当たること。ただし,現場指揮者は,必要と認めるときは,その他の消防隊等を従事させること。

(3) 保持する技能及び知識並びに救助用資機材を最大限に活用すること。

(4) 現場指揮者は,活動隊員ごとにその任務の範囲を判断するとともに,危険が予測される場合は,隊員の安全に係る必要な措置を講ずること。

2 前項に規定するもののほか,救助活動について必要な事項は,大島地区消防組合消防救助業務規程(平成元年大島地区消防組合消防本部訓令第8号)の定めるところによる。

第5節 水防活動

(水防活動の基本)

第44条 水防活動は,第25条に規定する事項のほか,人命の危険の排除を重点に,災害防除のための応急措置など必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定するもののほか,水防活動について必要な事項は,消防長が別に定める。

第6節 後方支援活動

(消防隊の移動配置等)

第45条 消防長又は署長は,後発災害発生時の消防警備活動体制を確保するため,消防隊の移動配置及びその解除の措置を講ずるものとする。

(後発災害への出動)

第46条 後発災害への出動は,第13条に規定するところによるものとする。

2 前項に規定するもののほか,他の現場からの出動は,消防長又は署長の下命によるものとする。

(応援出動)

第47条 応援出動は,消防長又は署長の下命及び現場指揮者の要請によるものとする。

(休務日等の出動)

第48条 職員は,休務日等に災害の発生を認知したときは,現場に出動するものとする。ただし,特に招集場所を指示されたときは,この限りでない。

第5章 消防警備対策

第1節 消防警備調査及び消防警備査察

(消防警備調査)

第49条 署長は,管轄区域内の状況を常に正確に把握し,消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するため,所属職員に消防警備調査を実施させるものとする。

2 前項の消防警備調査は,地理,消防水利,風水害危険個所,消防警備活動上困難が予想される区域及び支障となる物品その他特に必要と認める事項について実施させるものとする。

3 署長は,消防警備調査の結果,消防警備活動に支障があると認めるときは,速やかに必要な措置をとらなければならない。

(消防警備査察)

第50条 署長は,消防対象物の実態を正確に把握し,消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するため,必要に応じて所属職員に消防警備査察を実施させるものとする。

2 前項の消防警備査察は,消防警備活動上困難が予想される消防対象物その他特に必要があると認める消防対象物について実施させるものとする。

(調査等計画)

第51条 前2条に規定する消防警備調査及び消防警備査察について必要な事項は,消防長が別に定める。

第2節 消防警備計画

(消防警備計画の策定)

第52条 特定の消防対象物若しくは区域における火災及びその他の災害又は管内における大規模若しくは特殊な災害の発生に際して,消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するために,消防警備計画を策定するものとする。

2 消防警備計画は,通常警備計画と非常警備計画に区分し,通常警備計画は署長が,非常警備計画は消防長が,それぞれ策定するものとする。なお,署長は,通常警備計画を策定したときは,消防長に報告しなければならない。

3 通常警備計画及び非常警備計画の種別は,次に掲げるとおりとする。

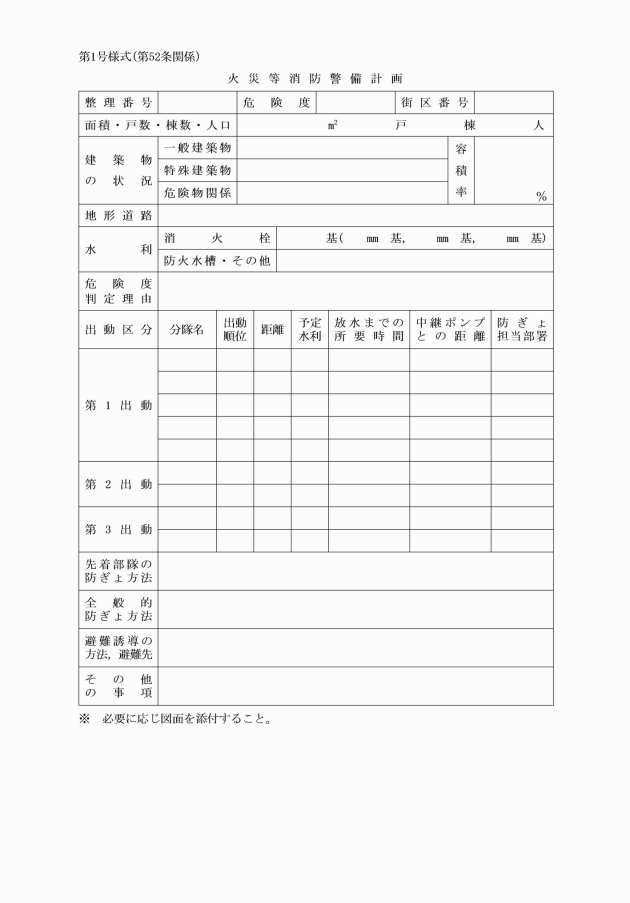

(1) 通常警備計画

ア 火災等消防警備計画(第1号様式)

イ その他署長が特に必要と認める災害警備計画

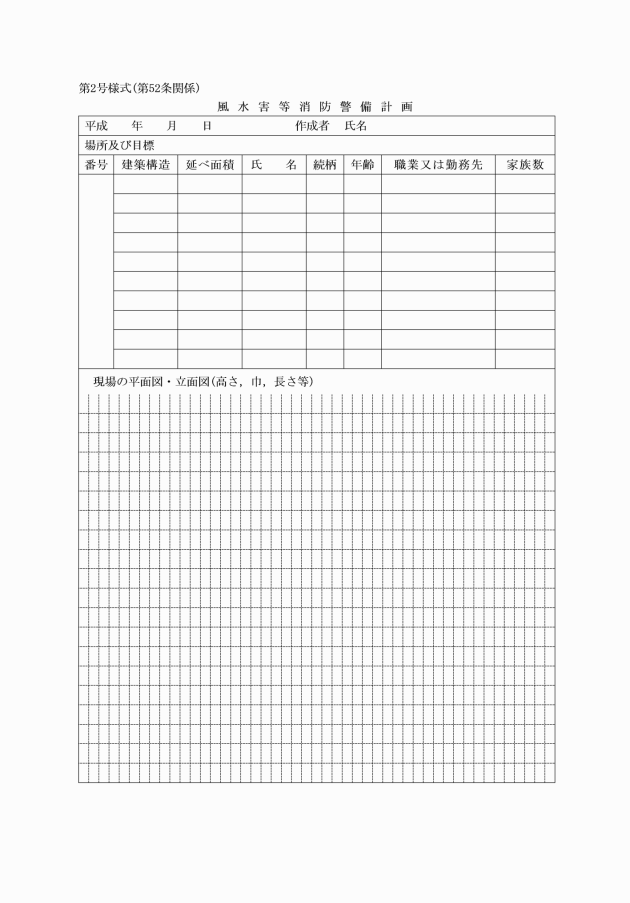

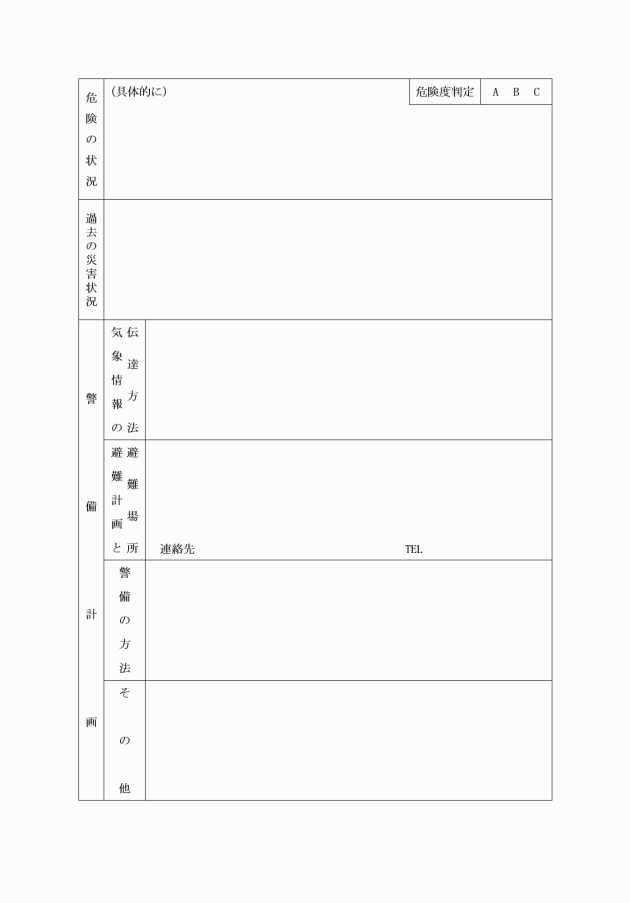

(2) 非常警備計画

ア 風水害等消防警備計画(第2号様式)

イ その他消防長が特に必要と認める災害警備計画

4 消防警備計画は,定期的に点検し,状況の変化に合わせて修正するものとする。

第3節 教育研修及び訓練

(職員の教育研修)

第53条 消防長又は署長は,職員の消防警備活動能力の向上を図るため,計画的に教育研修を実施するものとする。

(各種訓練)

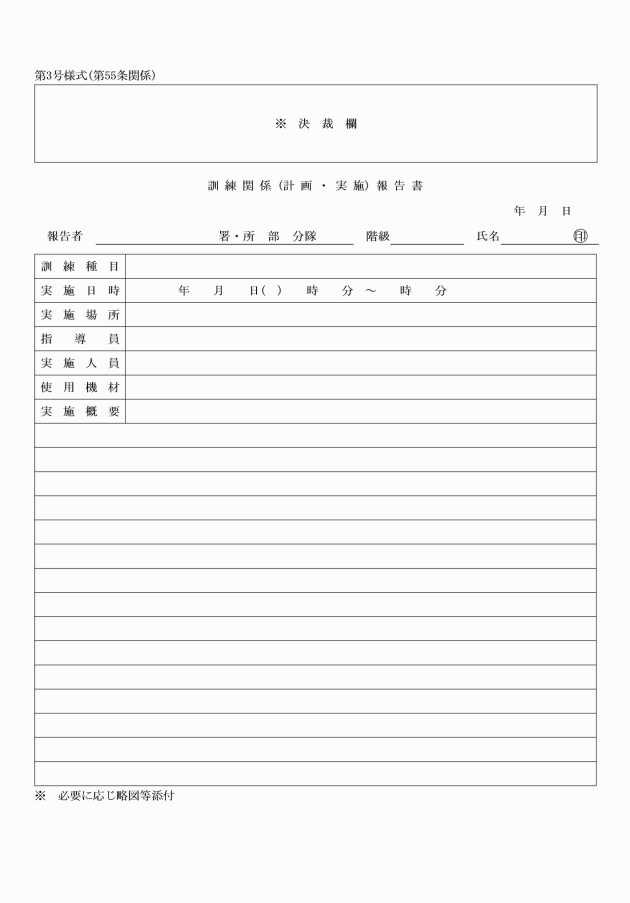

第54条 消防長又は署長は,消防警備活動を的確かつ円滑に遂行するため,計画的に各種訓練を実施しなければならない。

(教育研修等計画)

第55条 前2条に規定する研修及び訓練について必要な事項は,消防長が別に定める。

第4節 消防警備活動技能確認

(消防警備活動技能確認)

第56条 署長は,消防隊及びその隊員の活動技能の維持向上を図り,消防警備活動の効果をあげるため,定期的に所属の消防隊及び隊員の活動技能を確認しなければならない。

2 前項に規定する消防警備活動技能の確認について必要な事項は,そのつど消防長が別に定める。

第5節 現場活動記録及び保存

(現場活動記録及び保存)

第57条 消防長又は署長は,事後の消防警備活動の効果的な改善等に資するため,写真や映像等による現場活動状況の記録及び保存に努めなければならない。

2 消防長又は署長は,前項に規定する現場活動状況の記録作業に従事する消防隊又は職員等をあらかじめ指名するものとする。

3 第1項に規定する記録情報の取扱いについては,消防長の定めるところにより処理するものとする。

第6節 消防警備活動検討会

(消防警備活動検討会)

第58条 消防長又は署長は,指揮者の指揮能力及び職員の活動技能の向上並びに将来における消防警備対策の充実強化に資するため,消防隊の防ぎょ活動に係る検討会(以下「消防警備活動検討会」という。)を実施するものとする。

2 消防警備活動検討会の対象は,延焼火災及び特異火災のほか,消防長又は署長が現場活動状況等を検証する必要があると認める災害とする。

3 署長は,消防警備活動検討会を実施したときは,その結果を消防長に報告するものとする。

4 警防課長は,署長の実施する消防警備活動検討会を支援するとともに,必要に応じて評価意見を付すほか,当該検討会の結果を管理するものとする。

第7節 保有車両及び消防用資機材管理

(保有車両及び消防用資機材の点検等)

第59条 署長は,消防警備を安全に遂行し,かつ,その最大限の効果を得るため,保有する車両及び消防用資機材(以下「保有車両・資機材」という。)の点検を次の区分に従い所属職員に実施させ,その機能保持に努めなければならない。

(1) 活動前及び活動後の点検

(2) 警備強化時の点検

(3) その他必要と認めるときの点検

2 前項に規定するもののほか,保有車両・資機材の整備について必要な事項は,消防長が別に定める。

第8節 その他の消防警備対策

(不測事態の消防警備対策)

第60条 署長は,次に掲げる場合において必要と認めるときは,不測の事態に備えて消防警備活動上の対策を立てるものとする。

(1) 消火栓が使用不能である場合

(2) 道路が通行不能である場合

(3) その他消防警備活動上障害となる事象がある場合

2 署長は,前項の規定により対策を立てるときは,関係課及び関係機関とあらかじめ必要な協力体制等について協議しなければならない。

3 署長は,消防警備活動上支障があるときは,人員,出動車両及び消防用資機材の増強など必要な措置を消防長に具申するものとする。

4 消防長は,前項の具申内容から判断し,必要と認めるときは,所要の措置を講ずるものとする。

第6章 報告

第1節 災害等活動報告

(災害等活動報告)

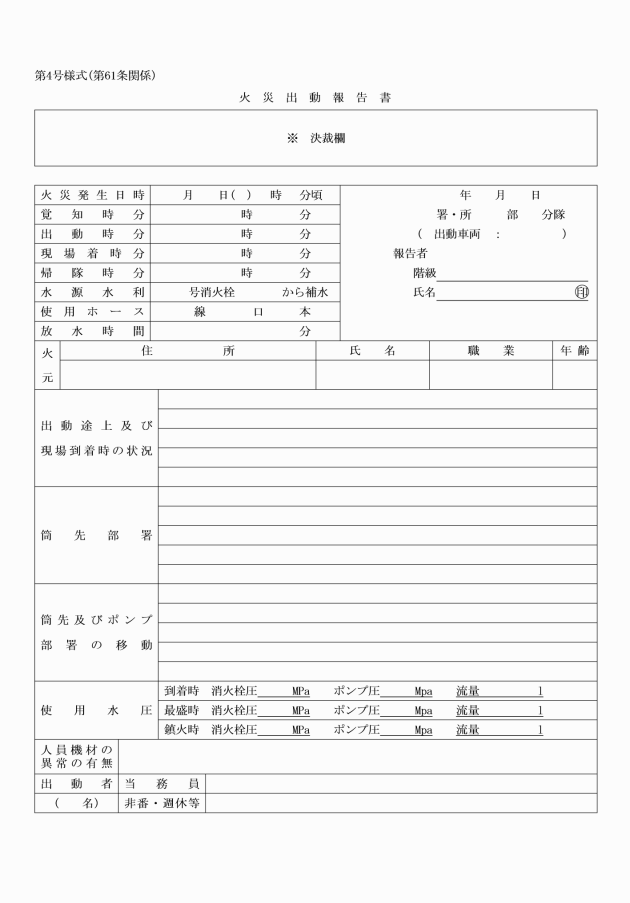

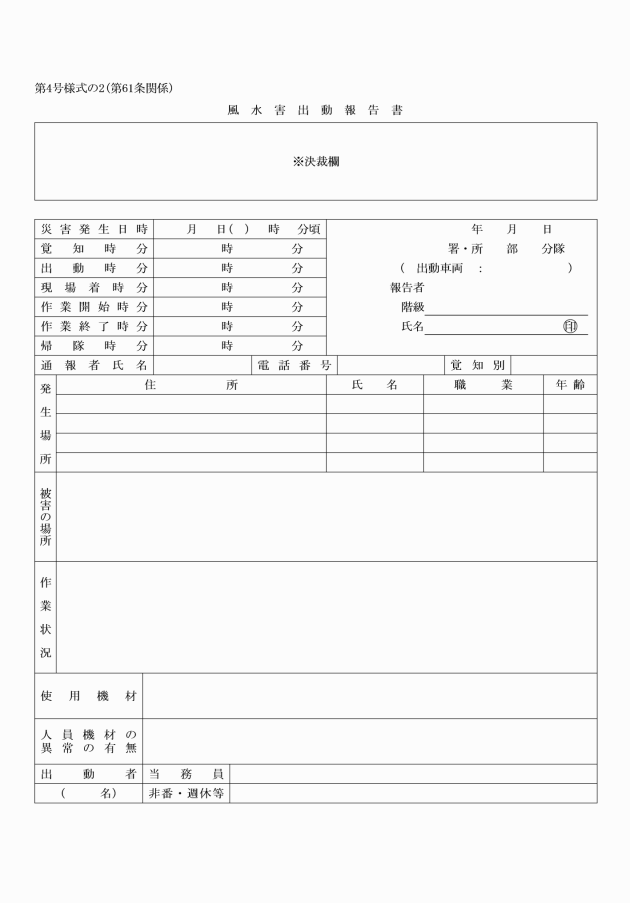

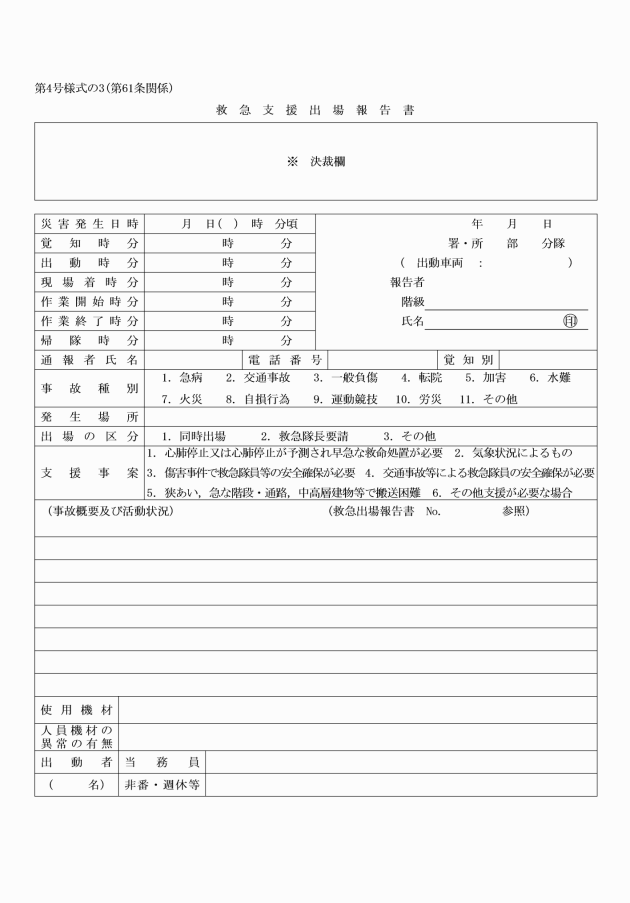

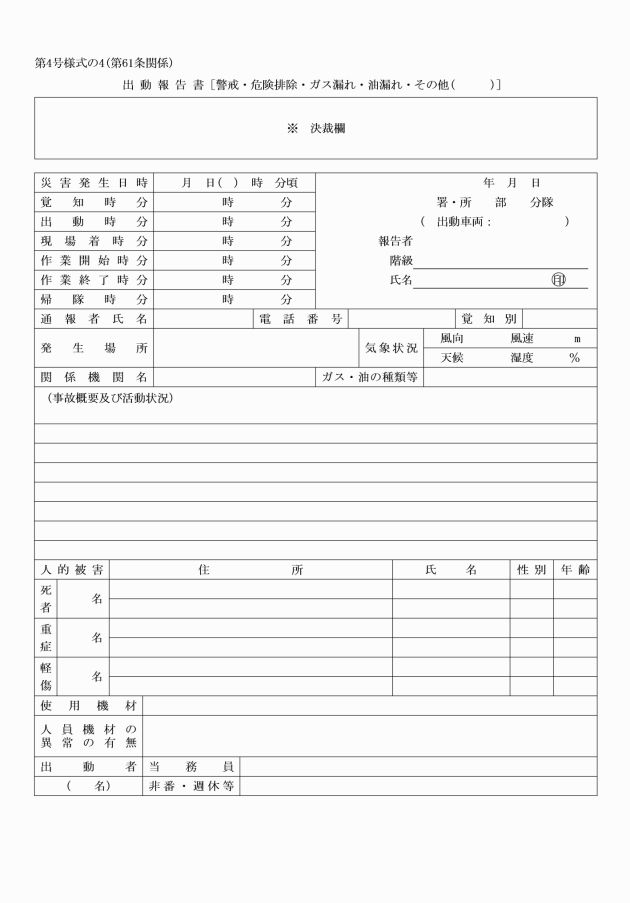

第61条 消防隊の災害出動の結果については,次の各号に掲げる災害事案に応じた出動報告書を提出し,署長を経て消防長に報告しなければならない。

(1) 火災出動 火災出動報告書

(2) 救助出動 救助出動報告書

(3) 救急出場 救急出場報告書

(4) 風水害出動 風水害出動報告書

(5) 前各号以外の災害出動 その災害事案に応じた出動報告書

2 前項の出動報告書には,必要に応じて災害防ぎょ図を添付しなければならない。

3 消防長又は署長は,第1項に規定する出動報告書のほか,必要な報告書の提出を命ずることができる。

第2節 災害現場等における事故等の報告

(事故等の報告)

第62条 署長は,訓練及び災害現場等において,事故が発生したときは,二次災害防止など必要な措置をとるとともに,速やかに概要を調査し,消防長に報告しなければならない。

2 消防隊の分隊長等は,訓練施設及び消防用資機材等に異常を発見したときは,直ちに担当部署を通じて署長に報告しなければならない。

3 署長は,前項の報告を受けたときは,必要な指示を行うとともに,消防長に報告しなければならない。

第7章 広域消防応援等

第1節 緊急援助活動

(緊急消防援助活動)

第63条 消防長は,消防組織法,緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)及び大島地区消防組合緊急消防援助隊編成要綱(平成23年大島地区消防組合訓令第6号)の出動に係る計画に基づき,緊急消防援助隊(以下「緊急消防援助隊」という。)を国内の被災地に派遣するものとする。

2 消防長又は署長は,緊急消防援助隊を国等の計画する訓練に積極的に参加させ,署内における訓練を定期的に実施し,迅速出動体制の確保及び活動能力の維持向上を図るものとする。

第2節 県内応援活動

(県内相互の消防応援活動)

第64条 消防長は,鹿児島県消防相互応援協定に基づき,本組合消防隊を県内の被災地に派遣するものとする。

2 消防長又は署長は,署内における訓練を定期的に実施し,出動体制の確保及び活動能力の維持向上を図るものとする。

第8章 安全管理

第1節 安全管理体制

(安全確保)

第65条 警防課長及び署長は,消防警備を実施する場合にあっては,消防長が別に定める安全管理体制に基づき,安全確保に努めなければならない。

2 各級指揮者は,消防警備を実施する場合にあっては,職員の活動環境及び活動状況等を的確に把握し,安全確保に努めなければならない。

3 職員は,消防警備を実施する場合にあっては,自己の安全を確保するとともに,連携する他の職員の安全に留意し,事故防止に努めなければならない。

(安全教育)

第66条 隊長及び分隊長は,安全に関する知識及び技術の習得に努め,職員を教育しなければならない。

2 職員は,安全行動の基本が日常の研さんにあることを自覚し,安全に関する知識及び技術の習得に努めなければならない。

第2節 安全管理基準

(消防警備活動時等の安全管理)

第67条 消防警備活動時における安全管理について必要な事項は,消防長が別に定める。

2 訓練時における安全管理について必要な事項は,消防長が別に定める。

第9章 消防警備広報

(報道広報の原則)

第68条 消防長及び署長は,災害時における効果的な消防警備活動及び住民の安全確保等を図るため,報道機関等を通じて災害状況及び現場活動状況等の現場情報の積極的な広報に努めるものとする。

(非常警備体制時等の報道広報)

第69条 非常警備体制時における報道広報は,消防警備本部が実施し,総務課長が統括するものとする。

2 前項に規定するもののほか,不測の事態における報道広報は,次長の統括のもと,原則として所管の所属長が行うものとし,実施にあたっての調整は,総務課長が行うものとする。

第10章 危機事象時の対応

(災害対策本部内の連携)

第70条 市町村等において危機事象が発生し,又は発生が予想されることにより,市町村等に災害対策本部が設置されたときは,災害応急対策活動を担う消防対策として,災害対策本部と緊密な連携を図り対応するものとする。

第11章 雑則

(委任)

第71条 本規程の運用について必要な事項は,消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(大島地区消防組合地震対策警備計画等の廃止)

2 次に掲げる訓令は,廃止する。

(1) 大島地区消防組合地震対策警備計画(平成7年大島地区消防組合消防本部訓令第3号)

(2) 大島地区消防組合風水害警備計画(平成7年大島地区消防組合消防本部訓令第4号)

(3) 大島地区消防組合消防本部職員の警備事務分担に関する規程(平成10年大島地区消防組合訓令第3号)

附則(令和3年9月1日訓令第1号)

この訓令は,令和3年9月1日から施行する。