○大島地区消防組合緊急消防援助隊編成要綱

平成28年8月1日

大島地区消防組合訓令第5号

大島地区消防組合緊急消防援助隊編成要綱(平成23年大島地区消防組合訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的事項に関する計画(平成16年消防震第9号。以下「基本計画」という。),緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年消防広第74号。以下「要請要綱」という。)及び緊急消防援助隊の運用に関する要綱(平成16年消防震第19号。以下「運用要綱」という。)並びに緊急消防援助隊鹿児島県隊応援等実施計画(平成28年3月31日消保第922号。以下「県応援等実施計画」という。)により,緊急消防援助隊鹿児島県大隊(以下「県隊」という。)の構成隊として出動するために編成される大島地区消防組合緊急消防援助隊(以下「緊急消防援助隊」という。)について必要な事項を定める。

(緊急消防援助隊の編成)

第2条 消防長は,消防庁長官若しくは鹿児島県知事から緊急消防援助隊に係る出動の求め若しくは指示があったとき又は基本計画第4章1(3)及び要請要綱第5条の規定により緊急消防援助隊の出動の準備を行うときは,署隊(週休者等を含む。)により,その出動の求め等の内容に応じて緊急消防援助隊として消火小隊及び救急小隊を編成するものとする。この場合において,活動時間が72時間を超えることが予想されるときは,応援隊を編成するものとする。

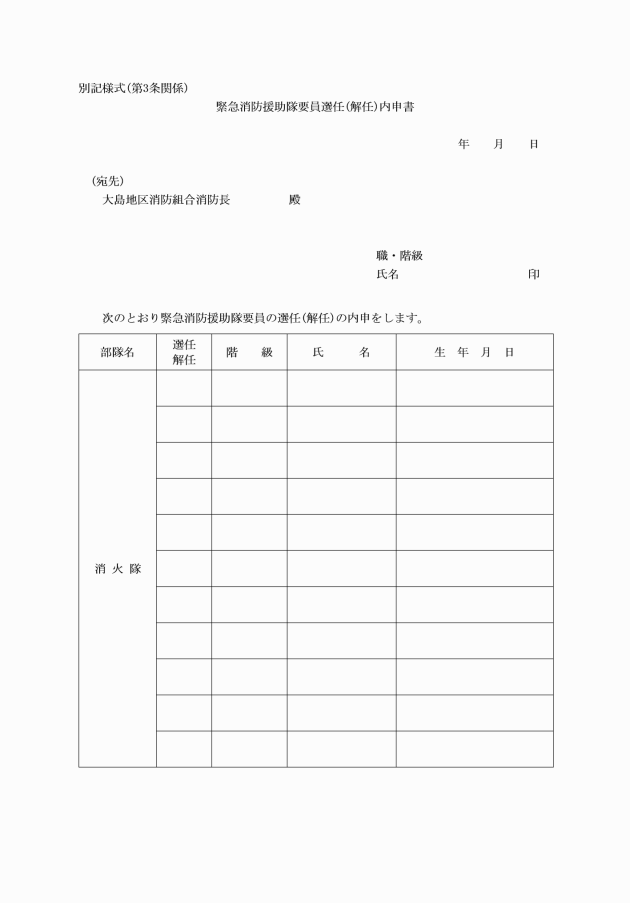

(緊急消防援助隊要員の選任等)

第3条 消防長は,緊急消防援助隊の消火隊の隊長,副隊長及び隊員となる要員を選任し,又は解任する。

(緊急消防援助隊要員)

第4条 消火小隊の隊長,副隊長及び隊員,救急小隊の隊長,隊員,機関員となる要員は,次に掲げる職員とする。

(1) 隊長 名瀬消防署から消防司令又は消防司令補1名

(2) 副隊長 名瀬消防署から消防司令補又は消防士長1名

(3) 隊員 名瀬消防署から4名以内,分署各1名,分駐所においては消防長の特命とする。

(4) 救急小隊の隊長 名瀬消防署から消防司令補1名

(5) 隊員 各消防分署所から1名

(6) 機関員 消防長の特命とする。

2 応援隊の要員は,緊急消防援助隊要員に選任した者の中から選任する。

(消火小隊及び救急小隊隊員等の指名)

第5条 消火小隊は,隊長又は副隊長のいずれかの1名及び隊員4名による消防ポンプ自動車等を用いる隊とし,前条第1項の隊長,副隊長及び隊員となるべき要員の中から,緊急消防援助隊を編成するときに消防長又は消防署長が指名する。

2 救急小隊は,隊長,隊員,機関員による救急自動車を用いる隊とし,緊急消防援助隊を編成するときに消防長又は消防署長が指名する。

(情報連絡体制)

第6条 次に掲げる情報を処理する責任者は,警防課長とする。ただし,休日等で警防課長が不在のときは,名瀬消防本署の当務責任者が代行し,警防課長に連絡する。

(1) 消防庁長官又は鹿児島県知事からの出動の求め又は指示

(2) 鹿児島県危機管理局消防保安課(以下「県消防保安課」という。)からの出動可能な緊急消防援助隊の隊数の調査及び出動準備の連絡

(3) 鹿児島県代表消防機関(以下「県代表消防機関」という。)からの集結場所,集結時刻等の連絡

2 警防課長は,県消防保安課から県応援等実施計画の第6(1)の規定により基本計画第4章第2(1)の第1次出動都道府県大隊又は(2)の出動準備都道府県大隊に係る出動可能な緊急消防援助隊の調査があったときは,出動可能な緊急消防援助隊の隊数の報告を県消防保安課及び県代表消防機関へ有線ファクシミリ等により行う。

3 警防課長は,前項の出動可能な緊急消防援助隊の調査又は県消防保安課から出動準備の連絡を受けたときは,その旨を消防長又は署長に連絡する。

4 鹿児島県知事から県応援等実施計画に規定する別表第2―3(第6関係)の消防本部間の情報連絡系統により出動の求め又は指示を受けたときは,署長は出動の可否を決定し,県消防保安課及び県代表消防機関へ報告する。

5 警防課長は,出動する緊急消防援助隊の決定後,次に掲げる事項について,県応援等実施計画に規定する別表第2―3(第6関係)の消防本部間の情報連絡系統により,県消防保安課及び県代表消防機関へ報告する。

(1) 隊長又は副隊長及び隊員の階級,氏名及び年齢

(2) 出動する緊急消防援助隊の隊数,車両及び資機材

(3) 利用交通機関名及び発着予定時刻

(4) 集結場所到着予定時刻及びその他必要な事項

(1) 消防長及び消防署長

(2) 緊急消防援助隊要員として選任される職員の所属長

(指名を受けた職員の登庁)

第7条 第5条の規定により指名を受けた職員は,おおむね1時間以内に「72時間活動」に対応ができる衣類等を携行し,本署に登庁後,指定された時刻までに別に定める緊急消防援助隊個人装備の確認を行うものとする。

(記録事項及びその報告)

第8条 出動部隊の隊長又は副隊長は,活動終了後速やかに次の事項について記録し,指揮支援部隊長又は県大隊長から求められたときは,その内容を報告する。

(1) 活動の概要

(2) 活動中の異常の有無

(3) 隊員の負傷の有無

(4) 車両,資機材等の損傷の有無

(帰任時の報告)

第9条 警防課長は,消火隊が消防本部に帰任したときは,その旨を県消防保安課及び県代表消防機関へ報告する。

2 出動部隊の隊長又は副隊長は,大島地区消防組合消防警備規程(平成27年3月大島地区消防組合訓令第1号)第61条第1項第5号の報告書により,活動の概要等を署長に報告する。

(応援出動等)

第10条 消防長は,災害の規模に照らし出動が予想されるとき,震度6弱以上の地震災害が発生した場合,大津波警報が発表された場合又は噴火警報(居住地域)が発表されたとき又は基本計画第4章第2(1)若しくは(2)の規定により鹿児島県が第1次出動都道府県大隊若しくは出動準備都道府県大隊となる大規模災害若しくは特殊災害が発生したときは,速やかに次のとおり出動準備を行うものとする。

(1) 緊急消防援助隊を編成する。

(2) 「72時間活動」が可能な食料,飲料水及び野営資機材等について,別に定める緊急消防援助隊資機材一覧表を基準として準備する。

2 消防長は,消防庁長官又は鹿児島県知事から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受け,かつ県代表消防機関から集結場所,集結時刻等の連絡を受けたときは,速やかに部隊を出動させるものとする。

3 出動する緊急消防援助隊は,集結場所に到着したときは,次の事項を確認して被災地の進出拠点に出動する。

(1) 県大隊長及び各部隊長

(2) 部隊編成,車両及び資機材

(3) 被災地までの進入ルート

(消火小隊,救急小隊の任務及び使用車両)

第11条 消火小隊及び救急小隊の任務は,次のとおりとする。

(1) 消火小隊は主として被災地における消火活動を行う。

(2) 救急小隊は主として被災地における救急活動を行う。

(3) 消火小隊及び救急小隊は,円滑な活動が出来るように,次に掲げる活動を行う。

ア 活動拠点の設置

イ 食料,飲料水及び資機材の調達と補給

ウ 車両及びその他の資機材の維持管理

エ 燃料等の現地調達

2 消火小隊及び救急小隊は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第4項に基づく登録車両を用いる。

(応援活動の指揮体制等)

第12条 被災地での応援活動は,指揮支援隊長又は県大隊長の指揮管理に属するとともに,緊急消防援助隊以外の消防機関と緊密に連携する。

2 県大隊本部と同隊に所属する中隊との通信及び同一隊内相互の通信連絡には,県内共通波を使用する。

(緊急消防援助隊の車両表示)

第13条 緊急消防援助隊の車両表示については,県応援等実施計画第13条のとおりとする。

(高速自動車国道等の通行)

第14条 高速自動車国道等の通行については,県応援等実施計画第17条のとおりとする。

2 出動後の処理は,帰署後5日以内に緊急消防援助隊の出動に伴う高速自動車国道等の通行に係る報告により,高速自動車国道等の通過状況について取りまとめ,県代表消防機関に提出する。

(食料,燃料等の調達)

第15条 食料,燃料等の調達は,次のとおり行うものとする。

(1) 出動準備段階での食料,飲料水及び消耗品その他の物件の調達は,総務課長が指名する職員が行う。

(2) 食料,燃料等の現地調達は,出動隊が行う。

(交代制勤務者の取扱い)

第16条 緊急消防援助隊として出動する隊員等のうち,交代勤務者は,毎日勤務の勤務形態の取扱いとする。

(緊急消防援助隊資機材の点検)

第17条 警防課長は,別に定める緊急消防援助隊資機材について,毎月点検を行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附則

この要綱は,平成28年8月1日から施行する。

附則(平成30年7月1日告示第8号)

この要綱は,平成30年7月1日から施行する。