○大島地区消防組合職員服務規程

平成6年4月1日

大島地区消防組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大島地区消防組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員の服務については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第3条 職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,公務員に関する法令に従うと共に,消防の使命が住民の安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを深く自覚し,全力をあげてこれに専念しなければならない。出張中においても,同様とする。

(規律及び融和)

第4条 職員は,その職責に応じ,組織の構成員として厳正に規律に従い,一致団結して消防業務の向上に努めるとともに,同僚相互の融和を図るようこころがけなければならない。

(知識等の練成)

第5条 職員は,消防知識を探究し,適正な判断力を養うとともに,心身の錬磨を図り消防技術及び救急技術の向上に努めなければならない。

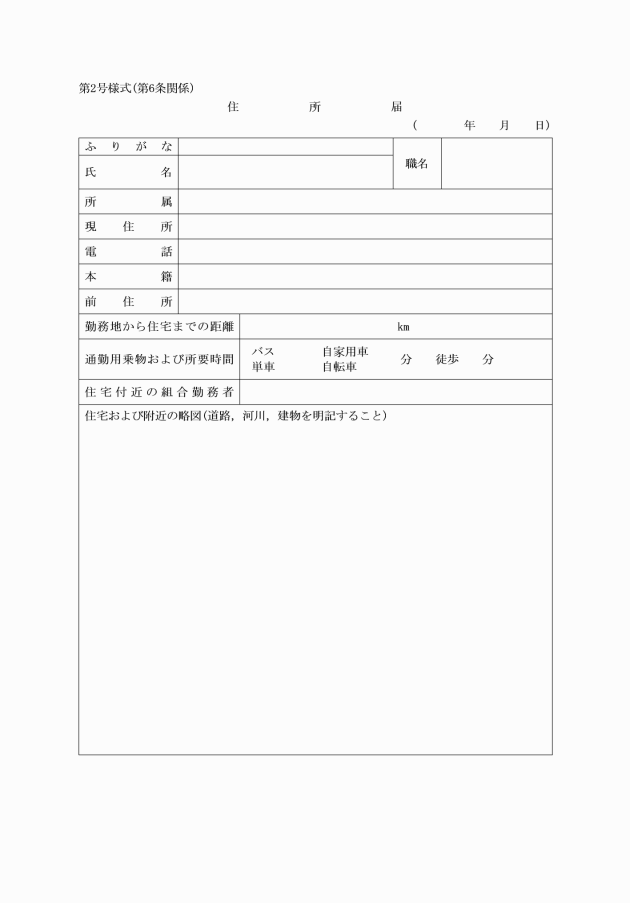

2 職員は,住所を変更したときは,変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。

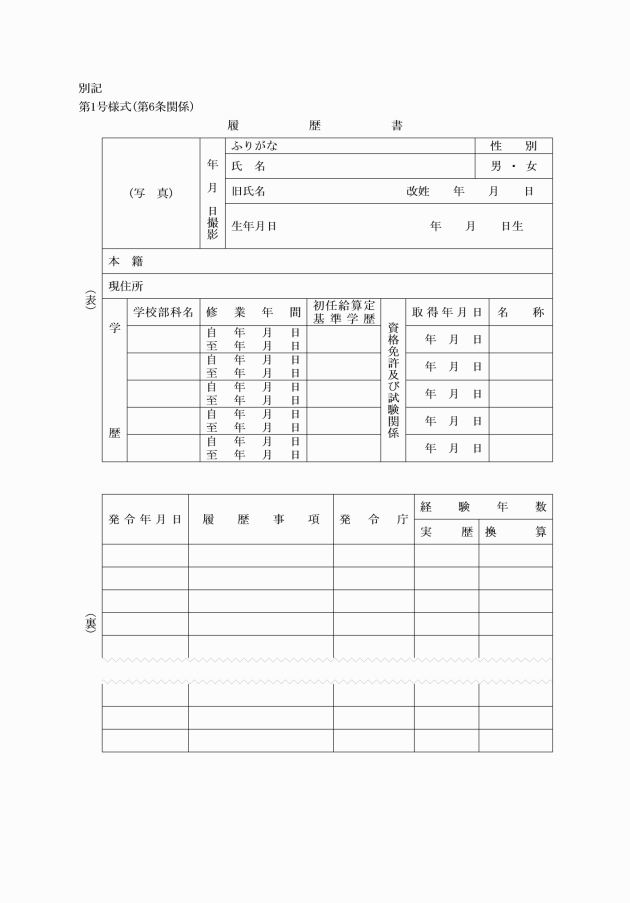

(履歴事項等の取得届等)

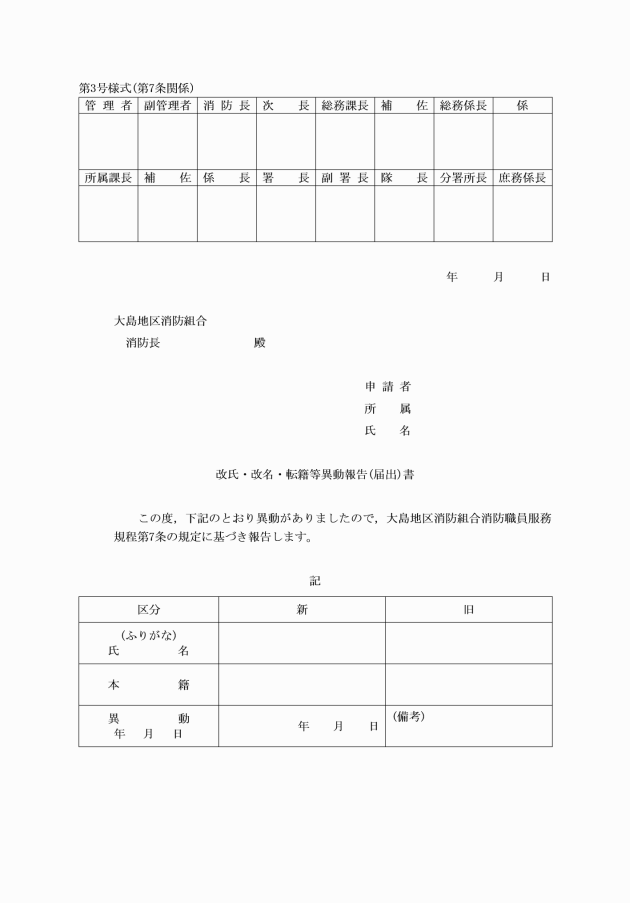

第7条 職員は,氏名,本籍等を変更したときは,直ちに改氏・改名・転籍等異動報告(届)書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

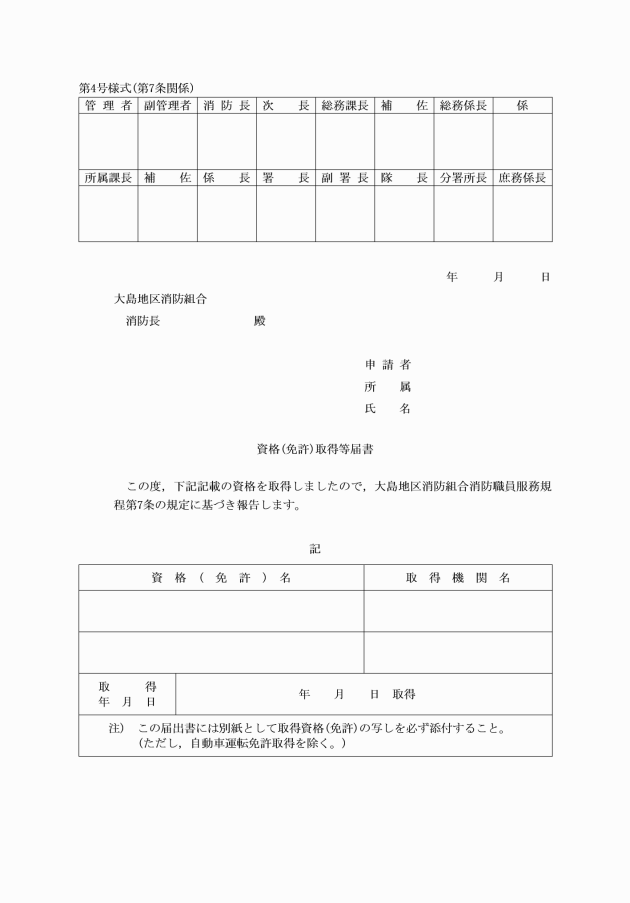

2 職員は,学歴,免許等の資格を取得したときは,直ちに資格(免許)取得等届書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第8条 職員の正規の勤務時間,休憩時間,休息時間,仮眠時間及び勤務を要しない日は,大島地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成22年大島地区消防組合条例第2号)の定めるところによる。

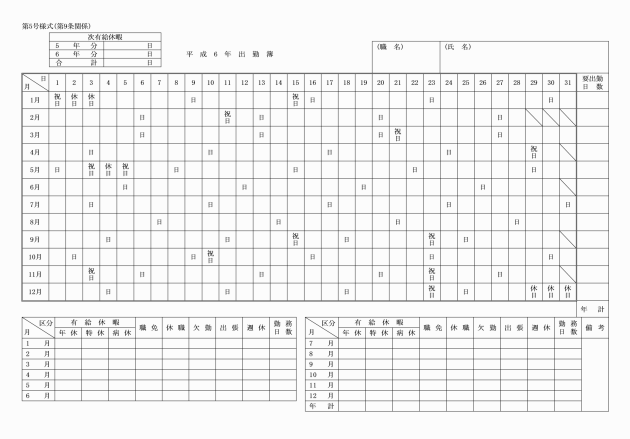

(出勤簿)

第9条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに出勤簿(別記第5号様式)に自ら押印しなければならない。

2 所属長は,出勤時刻を過ぎたときは,出張,休暇,欠勤等を調査し,出勤簿を整備しなければならない。

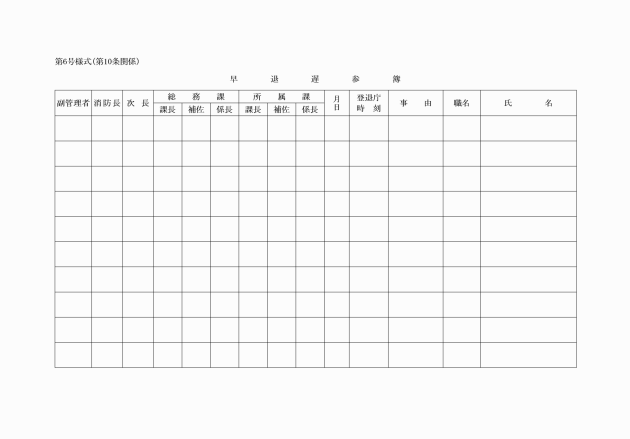

(遅刻,早退)

第10条 定刻を過ぎて出勤した者は,早退遅参簿(別記第6号様式)に所要の事項を記載し,所属長に提出しなければならない。ただし,公務のために遅刻したときは,所属長の承認を得て出勤簿に押印することができる。

2 病気その他の理由により,勤務時間中に退庁しようとする者は,早退遅参簿(別記第6号様式)に所要事項を記載し,所属長に提出しなければならない。

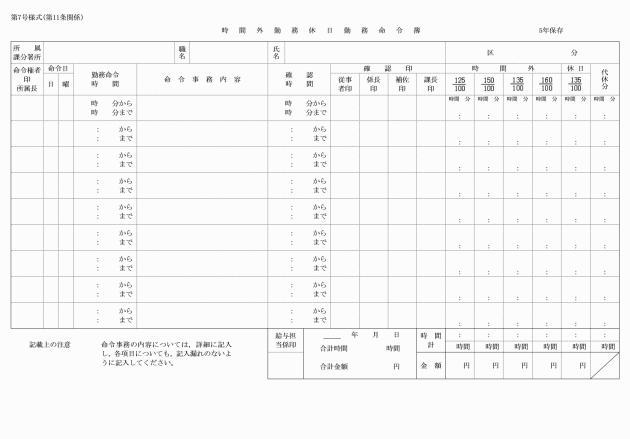

(時間外及び休日勤務)

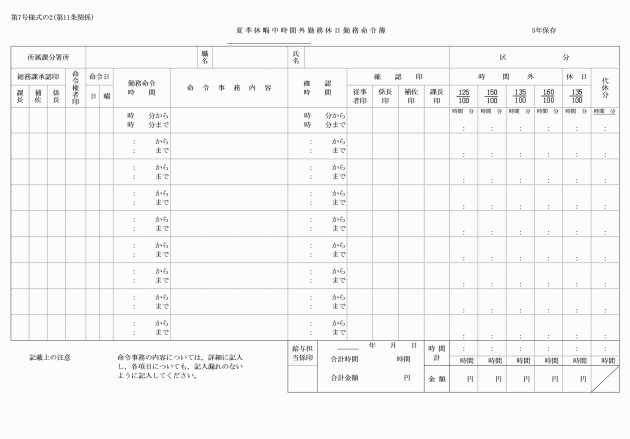

第11条 各所属長は,職員を勤務時間外又は休日に勤務させる必要があるときは,時間外勤務休日勤務命令簿(別記第7号様式)により,職員にこれを命じなければならない。ただし,大島地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成23年大島地区消防組合規則第1号)第34条第1項の表第17号に定める夏季休暇の期間中は,夏季期間中時間外勤務休日勤務命令簿(別記第7号様式の2)により,総務課長の承認を経て,これを命じなければならない。

2 職員は,前項の命令を受けたときは,特別の事由がある場合を除くほか,その勤務に服さなければならない。

3 職員は,その担任事務について時間外勤務を必要とするときは,あらかじめ上司に申し出てその指揮を受けなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第12条 職員は,勤務時間中に,病気その他の理由によりやむを得ず外出し,又は勤務場所を離れようとするときは,上司の承認を受けなければならない。

(休日及び休暇)

第13条 職員の休日休暇は,大島地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第14条 職員の職務に専念する義務の免除は,大島地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第10号)の定めるところによる。

(営利企業等への従事制限)

第15条 職員が,営利企業等へ従事するときは,任命権者の承認を受けなければならない。

(勤務地の市町村区域内居住の原則)

第16条 職員は,勤務地の市町村区域内に居住することを原則とする。ただし,勤務地の市町村区域内に居住できない特別の理由のあるときは,任命権者の承認を受けなければならない。

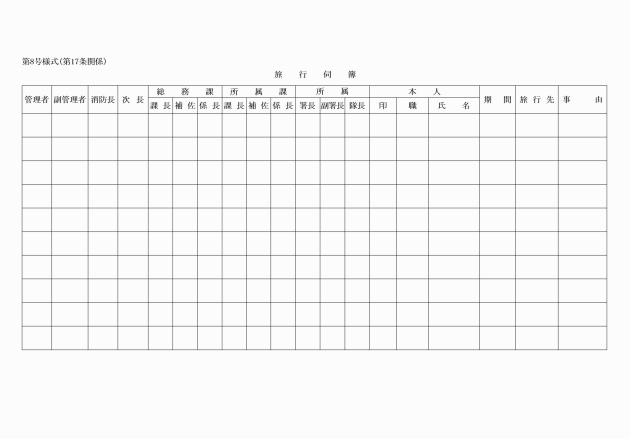

(私事旅行等)

第17条 職員は,私事旅行をするときは,旅行伺簿(別記第8号様式)に所要事項を記載し所属長を経由して,総務課長に提出しなければならない。

2 所属内において,外出又は宿泊するときは,行き先及び所要時間等を家族等に告げて明らかにしておかなければならない。

(出張命令)

第18条 職員の出張は,別に定める出張命令書によって事前に命ずるものとする。

2 出張を命ぜられた職員は,出張に際して上司の指示を受けなければならない。

(出張予定の変更)

第19条 職員は,出張期間において,その用務内容及び期間を変更しなければならないときは,電話等をもって速やかに連絡し,上司の承認を受けなければならない。

2 職員は,出張期間において,病気その他の理由により用務を行うことができないときは,電話等をもって速やかに連絡し,上司の指揮を受けなければならない。

3 職員は,用務が終了したときは,予定の日数にかかわらず,直ちに帰庁して服務しなければならない。

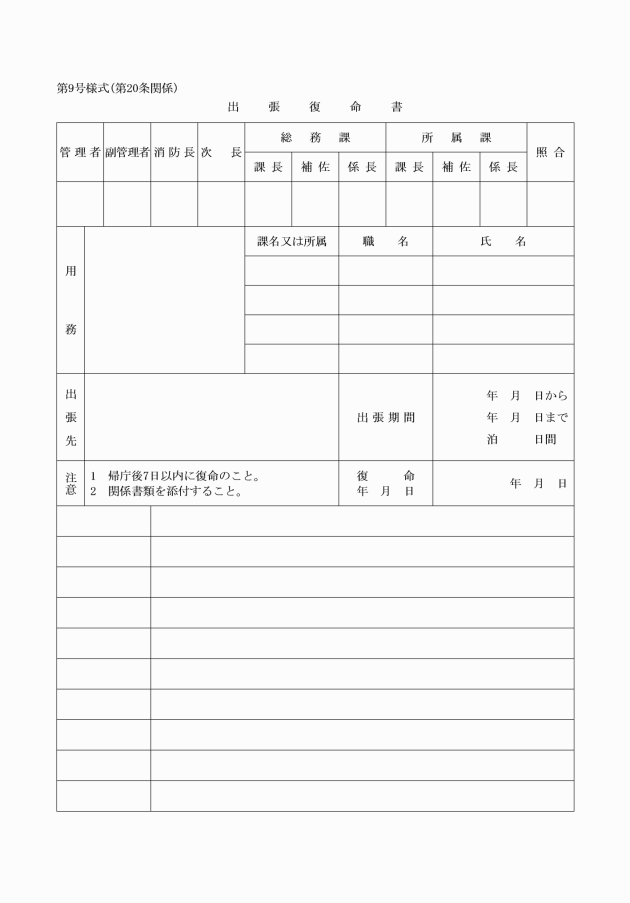

(出張復命)

第20条 職員は,出張先から帰庁したときは,上司に,随行の場合のほかは,速やかに口頭をもって復命し,7日以内に復命書(別記第9号様式)を提出しなければならない。ただし,軽易な事件については,口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第21条 職員は,出張,休暇等のために不在となるときは,担当する事務のうち急を要するものについて,あらかじめ,上司の指示を受けなければならない。

2 上司は,不在者の事務について代理者を定め,処理させなければならない。

(出勤簿整理)

第22条 各所属長は,毎日,早退遅参簿,休暇伺簿及び出張命令書により,出勤簿を整理し,必要に応じ総務課長を経て消防長の点検を受けなければならない。

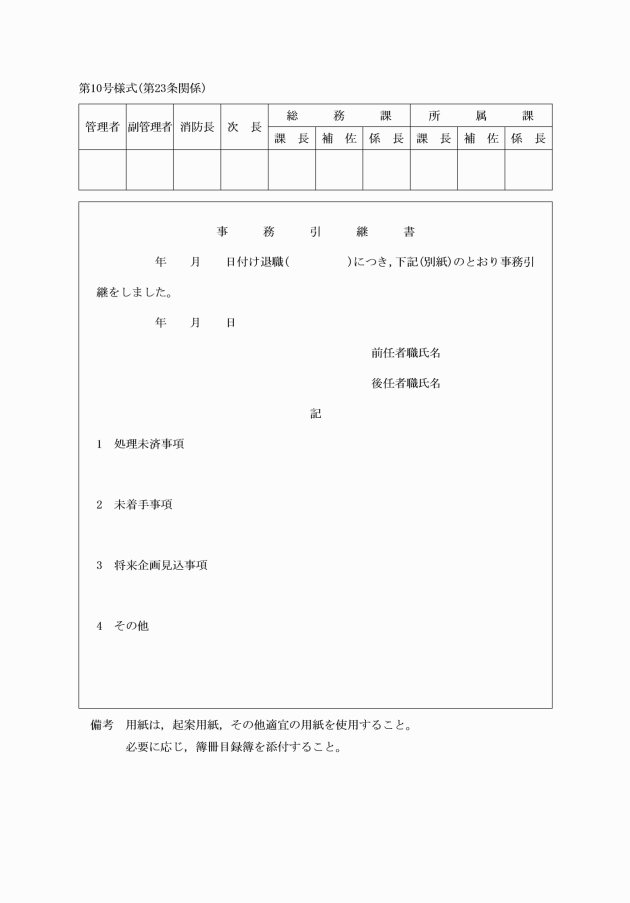

(事務引継ぎ)

第23条 職員は,退職,休職及び職場異動等のときは,その担当事務について,事務引継書(別記第10号様式)を作成し,速やかに後任者若しくは上司の指名した者に引き継がなければならない。

(事務の相互援助)

第24条 職員は,臨時に必要があるときは,その担当外の事務についても相互に援助しなければならない。

(研修)

第25条 職員は,勤務能率の発揮及び増進のため,随時実施する研修を受講しなければならない。

(福利厚生)

第26条 職員は,原則として保健衛生及び体育等福利厚生を目的とする行事に参加しなければならない。

(意見の具申)

第27条 職員は,消防組合行政に関し重要と認めるものがあるときは,文書によって意見を具申するよう努めなければならない。

(みだりに仮眠室等立入禁止)

第28条 職員は,勤務中(休憩時間を除く。)仮眠室に立ち入って休憩してはならない。ただし,上司の許可を受けたときは,その許可を受けた時間に限って休憩することができる。

2 通信勤務以外の職員は,みだりに通信指令室に立ち入ってはならない。

(職務の公正)

第29条 職員は,常に名利をしりぞけて職務の公正を保持し,みだりに供応を受け又は金銭,物品その他の利益の提供を受けてはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第30条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は消防全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(勤務中の服装)

第31条 職員が勤務に服するときは,正規の服装でなければならない。ただし,上司の許可を受けたときは,作業衣その他によることができる。

(消防手帳の携行)

第32条 職員は,制服着用時においては,常に消防手帳及び名刺5枚以上を携帯しなければならない。ただし,災害出動及び作業等に従事する場合は,この限りでない。

(私服の規正)

第33条 職員は,私服であっても常に端正にするとともに,不体裁でない服装を用いる等品位の保持に留意しなければならない。

(飲酒,喫煙の制限)

第34条 職員は,その勤務に支障を及ぼし,又は品位を失うに至るまで酒類を用いてはならない。

2 職員は,喫煙指定場所以外では,喫煙してはならない。

(外勤時の心得)

第35条 職員は,外勤中は,消防法第4条の規定を遵守し言動を慎み,民事事件,若しくは他人の権利義務に介するなどの行為をしてはならない。

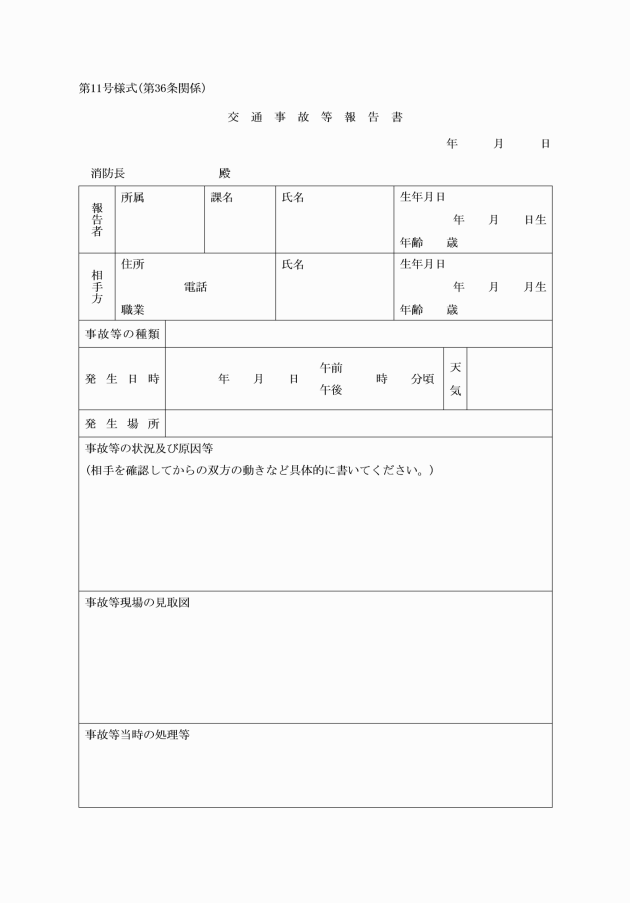

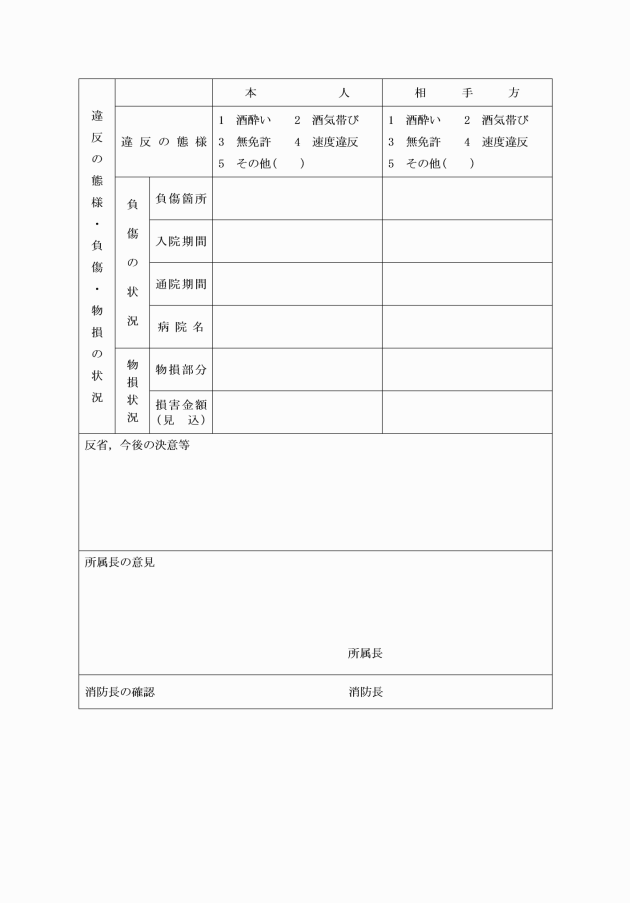

(交通事故等の報告)

第36条 職員は,公務中であると公務外であるとにかかわらず交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者になった場合は,速やかに,交通事故報告書(別記様式第11号)を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

2 職員は,公務中であると公務外であるとにかかわらず交通法令違反行為(酒酔い運転,酒気帯び運転,無免許運転,速度違反及びその他の違反で致死,傷害,物損事故とする。)をした場合又は交通事故以外の事件の当事者になった場合は,速やかに,交通事故報告書に準じた報告書を所属長及び総務課を経て管理者に提出しなければならない。

(非常招集)

第37条 職員は,非番日,勤務を要しない日,休日等でも非常事態が発生した場合は招集を受けるものとし,その発生を知ったときは,消防長があらかじめ指定した場所に参集しなければならない。

(非番等の停止)

第38条 非常時又は必要がある場合において,消防長は,職員の継続勤務を必要とするときは,職員の非番日,勤務を要しない日,休日等を停止又は中止し,勤務を命ずることができる。

(文書物品の取扱い)

第39条 文書,物品は,別に定めのあるほか,上司の許可なくしてこれを他人に貸与し,又は内容を告げ,若しくは写しを他人に与えてはならない。これを庁外に持ち出すときも同じとする。

2 職員は,文書物品の保管場所を定め,常にその保管場所に留意しなければならない。

(清掃日)

第40条 職員は,庁舎内外の清掃を毎日1回行うものとする。ただし,災害出動等がある場合は,この限りでない。

(勤務)

第41条 職員の勤務については,別の定めるところによる。

(朝礼及び勤務の交替)

第42条 朝礼及び交替勤務者の交替はそれぞれ次の要領で行う。

(1) 朝礼時間は,毎日8時30分とする。

(2) 朝礼は,現に通信業務等に服している者を除き全員集合する。

(3) 朝礼は,庁庭で行う。ただし,雨天その他の悪天候の場合は,車庫内で行う。

(4) 勤務の交替は,勤務に就こうとする者は前列,勤務を終わろうとする者は後列に整列し,朝礼に引き続き所定の申し継ぎをなし,所属長等に報告し勤務の交替を終わる。

(勤務の引継ぎ)

第43条 隊長等は,翌日の交替時に勤務日誌等関係簿冊をそろえて翌日の隊長等に引継ぎ,その他必要事項を申し送らなければならない。

(通信受付の勤務時間)

第44条 通信及び受付勤務は,1人2時間交替とし,それぞれ定められた勤務個所で交替しなければならない。ただし,夜間の通信及び受付勤務は,1人2時間とすることができる。

2 服務中見聞又は取り扱った事項は,交替の際詳細に次番者に申し送らなければならない。

(勤務日誌の押印)

第45条 交替勤務者は,勤務に服する場合はその始めにおいて勤務日誌の勤務一覧表に押印し,その責任を明らかにしなければならない。

(通信受付勤務員の心得)

第46条 通信受付勤務は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 電話の応答には,はじめに所属を述べ,正確に用件を聞くこと。

(2) 訪問者に対しては懇切丁寧に応対すること。

(3) 火災その他緊急用件を知ったときは,直ちに隊長等に報告すること。

(4) 火災の際は,別に定められた関係機関に速やかに通報するとともに適宜現場指揮者と連絡を密にし,事後の処置を講ずること。

(5) 通信施設の機能に注意し,故障あるときは,速やかに必要な措置をとること。

(6) 交替に際しては,必要な事項を必ず申し継ぐこと。

(7) 火災,救急出動については,別に定める書式により記録し,その他の必要事項は通信記録簿に記録しなければならない。

(8) その他所属長等において注意及び指示した事項は遵守すること。

(機関勤務員の心得)

第47条 機関勤務員は,別に定めるもののほか,次の事項に留意しなければならない。

(1) 常に機械,器具を愛護し,その機能に精通するとともに,最良の機能を保持するよう努めること。

(2) 交通法令に精通し,交通事故が発生しないよう操作の習熟に努めること。

(救急隊員の心得)

第48条 救急業務に従事する者の心得については,別の定めるところによる。

(救助隊員の心得)

第49条 救助業務に従事する者の心得については,別に定めるところによる。

(火災調査員の心得)

第50条 火災調査業務に従事する者の心得については,別に定めるところによる。

(予防査察員の心得)

第51条 予防査察業務に従事する者の心得については,別に定めるところによる。

(訓練,作業勤務員の心得)

第52条 職員は,訓練及び作業前に使用機器材等の点検整備に充分留意し,勤務中における職員の安全確保に努めなければならない。

(救急艇運用の心得)

第53条 救急艇を運用する者は,大島地区消防組合救急艇運用規程(平成13年大島地区消防組合訓令第3号)を遵守し,安全運航に努めなければならない。

(監督員の指定,任務)

第54条 消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長は,監督員としてそれぞれの階級に従い,上司の命令を受けて部下職員の勤務及び執行務を監督しなければならない。

(監督員の心得)

第55条 監督員は,常にその職責を自覚し,次の事を信条として監督を行わなければならない。

(1) 常に部下職員の服務及び執行務の状況を指導し,能率向上に努めること。

(2) 公平を旨とし,かりそめにも私情によってその措置を誤らないこと。

(3) 誠心と温情をもって部下に接し,その身上,性行をよく知り指導に努めること。

(4) 士気の推移に注意し,部下の資質向上に意を用いわずかな善行功労であっても努めてこれを推奨し,士気の昂揚に努めること。

(5) 上下同僚の和を尊び,喜憂をともにし,真に消防の一心一体化を図ること。

(監督上の注意事項)

第56条 監督員の留意しなければならない事項は,次のとおりとする。

(1) 規律

(2) 勤務の勉否

(3) 出動準備の適否

(4) 水,火災等現場行動の適否

(5) 消防機械器具及び通信設備の取扱い並びに保存手入れの適否

(6) 事務執行の適否と書類簿冊の整理保存の適杏

(7) 備品及び給貸与品並びに消耗品使用の適否

(8) 健康状態,行状の良否その他身上に関すること。

(9) 庁舎の清掃,整頓及び火気取扱いの適否

(10) 部下監督の適否

(11) 教養訓練の適否

(12) その他職務執行の適否

(監督会議)

第57条 消防長は,必要に応じ監督会議を開き,執務その他消防事務一般の統一改善を図るものとする。

2 総務課総務係に監督会議簿を備え,会議のつどその要旨を記録しておくものとする。

附則

この訓令は,公布の日から施行する。

附則(平成7年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年2月28日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

附則(平成12年6月20日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

附則(平成13年12月10日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

附則(令和6年1月11日訓令第1号)

この訓令は,令和6年1月11日から施行する。