○大島地区消防組合救急艇運用規程

平成13年6月20日

大島地区消防組合訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 処務(第5条~第11条)

第3章 出場等(第12条~第18条)

第4章 達着(第19条)

第5章 避難等(第20条~第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,大島地区消防組合が所有する救急艇の適正,能率的かつ安全な運用を図るために,別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(活動範囲)

第2条 瀬戸内消防分署の救急艇の活動範囲は,次の各号によるものとする。

(1) 大島地区消防組合管轄区域(以下「管轄区域」という。)

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第3項及び第6項に規定する船舶等の火災

(3) 瀬戸内消防分署(以下「受持区域」という。)の建物その他の工作物等の火災

(4) 消防車両等への大量送水作業

(5) 受持区域の救急,救助活動等

(6) その他消防長が必要と認めた事項

(救急艇の船員)

第3条 救急艇に船長,船員を置く。

(定係留地)

第4条 救急艇の定係留地は,瀬戸内町古仁屋港とする。

第2章 処務

(服務心得)

第5条 救急艇船員の服務は,大島地区消防組合職員服務規程(平成6年大島地区消防組合訓令第1号。以下「服務規程」という。)に定めるほか,常に管轄海上保安署その他の関係機関と密接な連絡をとり,出場区域内における次の各号に掲げる事項の熟知に努めなければならない。

(1) 船舶の停泊状況

(2) 水路交通の状況

(3) 沿岸の防火対象物の状況

(4) 危険物の船舶荷役の状況

(5) その他必要な事項

(関係機関との協議)

第6条 救急艇が他の船舶の災害活動等に従事しようとするときは,当該被災船舶の船長及び海上保安署長と協議するとともに,必要に応じて関係機関と相互に緊密に連絡し消防活動の万全を期するよう努めなければならない。

(通信及び連絡)

第7条 救急艇が災害出場したときは,瀬戸内消防分署と消防無線通信を行うものとし,瀬戸内消防分署は,その内容について必要があれば消防本部に連絡するものとする。

(通報の義務)

第8条 救急艇が,海上保安署長の責任に係る船舶火災及び海難事故等の活動に従事したときは,遅滞なく海上保安署長に通報するものとする。

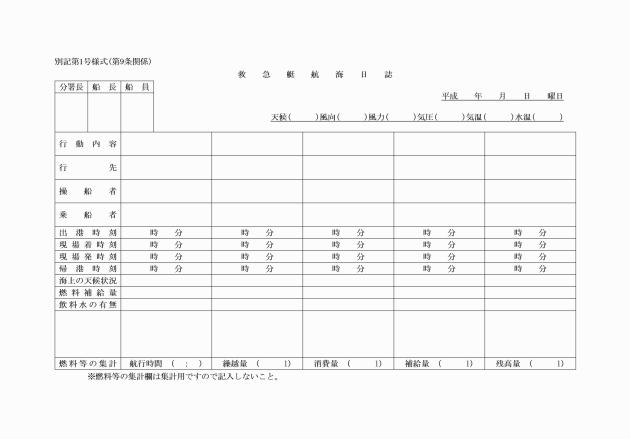

(航海日誌)

第9条 船長は,船員法(昭和22年法律第100号)第18条の規定に基づき,航海日誌(別記第1号様式)を記録しなければならない。

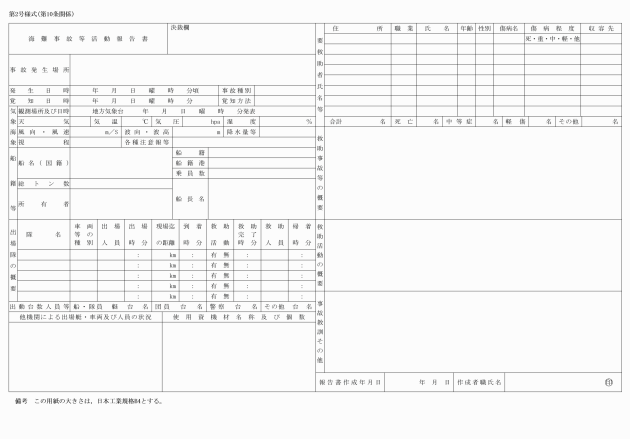

(出場報告)

第10条 船長は,救急艇が災害出場したときは,海難事故等活動報告書(別記第2号様式)又は別に定める火災報告書等により,消防署長に報告するものとする。

2 消防署長は,前項に規定する報告があった場合は,速やかに消防長に報告するものとする。

(教養及び訓練)

第11条 船員の教養及び訓練については,その特殊性を考慮し,適切な計画によってこれを実施しなければならない。

第3章 出場等

(出場区域)

第12条 救急艇の出場区域は,次の各号のとおりとする。

(1) 受持区域 瀬戸内町管内

(2) その他船長が出動可能と判断され消防長が必要と認めた管轄海域

(出場区分)

第13条 救急艇の出場区分は,第1出場及び水上事案に係る特命出場とする。

(出場種別)

第14条 救急艇の出場種別は,次の各号のとおりとする。

(1) 火災出場

(2) 救急出場

(3) 救助出場

(4) 非常災害出場

(5) その他災害出場

(6) 警戒出場

(7) 応援出場

(出場の基準)

第15条 救急艇の規定出場の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災出場とは,受持区域及び管轄海域沿岸における建物の火災に対する出場をいう。

(2) 車両火災出場とは,受持区域及び管轄海域沿岸における車両の火災に対する出場をいう。

(3) 船舶火災出場とは,受持区域及び管轄海域における船舶の火災並びに消防法第2条第3項及び第6項に規定する船舶等の火災に対する出場をいう。

(4) その他の火災出場とは,前3項に掲げる以外の火災に対する出場をいう。

(5) 救急出場とは,受持区域及び管轄海域における消防法第2条第9項に規定する救急業務に対する出場をいう。

(6) 救助出場とは,受持区域及び管轄海域における人命救助,船舶の浸水及び座礁等の海難事故に対する出場をいう。

(7) 非常災害出場とは,大規模な火災,風水害,地震及びその他の非常災害に対する出場をいう。

(8) その他災害出場とは,前各号に掲げる以外の災害防ぎょ活動を行うための出場をいう。

(9) 警戒出場とは,受持区域及び管轄海域において,油,ガス,火薬及びその他の危険物等の漏洩,飛散及び流失等の事故が発生し,また当該事故により火災等が発生したならば,人命及び財産に著しい被害を及ぼすおそれのあるものに対する出場をいう。

(10) 応援出場とは,応援協定に基づく出場のほか,消防長が必要と認める出場をいう。

(11) 訓練,調査出向とは,消防訓練,航行訓練及びその他の訓練を目的とした出向をいう。

(12) その他の出向とは,式典を目的とした出向及び前各号以外の出向をいう。

(荒天時の出場)

第16条 荒天時において船長は,気象及び海況を十分把握し,その安全性を確認したうえでなければ出場してはならない。

(船員の責務)

第17条 航行中における船員の任務は,原則として次のとおりとする。

(1) 船長は,進路を決定し気象及び海況等に注意し,機関の構造及び性能に細心の注意を払い適切かつ円滑な操船を期すとともに,その他の船員に対し救急艇の運用について必要な命令をしなければならない。

(2) その他の船員は,船長の命により見張り等の任務に従事するほか,発艇,達着及び消防活動の準備にあたらなければならない。

(航行中の留意事項)

第18条 船員は,航行中特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 出向及び出場にあっては,船員は救命胴衣を着装し,積載物の落下,流失等の事故防止に努めること。

(2) 乗務は努めて粛正に緊張服務し,勝手な行動は慎み定位置を離れないこと。

(3) 航行中は,監視用資器材を活用し,他船の動静又は海上の障害となる浮遊物の発見に努め事故防止を図ること。

(4) 桟橋,突提付近及び船舶の輻輳する付近を航行するときは,見張りを厳重にし他船との距離を十分に保ち,速力を落し引き波等をたてないように徐行し,他船舶を追い越さないこと。

(5) 漁さく区域付近の航行時は,漁網ロープ,棒杭等に配意し,プロペラの巻き込み防止に十分注意すること。

(6) 相互に航路を横断するときは,他船舶を右舷に見るものにおいて,その進路を譲ること。

(7) 他船舶との並行は,できるだけ避けること。

(8) 他船舶の近くで進路の変更又は後退するときは,海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第34条に定められた信号を発すること。

(9) 未知の港湾,水路,河川及び桟橋付近等を航行するときは,速度を微速に落すと共に,見張り員を配置し測深策を活用しながら航行し,座礁事故の防止に努めること。また,進入可能な水深は,喫水線から3メートルを目安とする。なお,これ以下のところに進入するときは,誘導員を配置し細心の注意を払って最減速で進入すること。

(10) 流速の強い水路等を航行するときは,流水の方向,速度等を考慮して急角度の転航を避けること。

(11) 船溜り付近及び河川において,凌波性の少ない船舶に行き合い,又は止むを得ず追い越すときは速度を落し,横波による他船舶の事故防止に努めること。

(12) 橋桁下部等を航行するときは,潮見表で現潮位を求め,マスト上部の無線アンテナ等が障害物に接触しないように誘導員を配置し,十分余裕のある高さ(約50センチ以上)で航行すること。また,マストは,喫水線からマスト上部の高さまで4.85メートルであるため,0.5メートル以上の余裕をとると約5.4メートル以上の高さになる。

(13) 夜間航行の場合は,自艇航海灯はもとより他船舶の航海灯にも十分注意を払い見張りを厳重にするとともに周囲の状況を慎重に観察し,航海計器等を利用して船位の測定に努めること。

(14) 夜間及び視界が著しく悪いときは,見張り員は特に姿勢を低くして障害物発見に努め,異常を認めたときは,直ちに船長に報告すること。

(15) 被災船を確認した場合は,照明灯等を用い状況把握に努める。

(16) 船員は,目標となるべき灯台,陸上灯及び浮標等の所在を把握し進路確保に努めること。

(17) 濃霧等により視界が著しく悪い気象状況においては,レーダーのみに頼ることなく,艇外の音等に留意し所定の信号を行いながら航行すること。

(18) レーダーは良く調整し,良好な映像でレンジをときどき切り替えて監視し相手船の映像を確認したら,相手船そのものを肉眼で確認すること。

(19) 航行時に錨泊するときは,周囲の状況及び水深,風,潮の方向等を考慮し横波を受けないよう的確な方法を取ること。

(20) 機関室に入室するときは,保護耳あて等を着装するとともに,操舵室員と連絡を密にすること。

第4章 達着

(達着)

第19条 達着は,潮流,波浪,風位,風向,風速及び被災船の大小,沿岸の状況,桟橋,突堤その他工作物の構造等により異なるが,概ね次の各号に掲げる要領により行い,消防活動の適正を期さなければならない。

(1) 船長は,達着すべき対象物を確認のうえ,適正な位置においてその他の船員に対して必要な指示をするとともに速度を微速に落し,細心の注意を払い円滑な機関操作を行い,最も安全な方法により達着を行わなければならない。

(2) その他の船員は,船長の命令により達着に必要な作業を円滑に行わなければならない。

第5章 避難等

(避難)

第20条 台風その他暴風雨等のため,救急艇を所定の係留場所に係留することが危険と認められる場合は,安全な場所に避難させなければならない。

(事故等報告)

第21条 救急艇が出航及び出場途上において事故又は航行不能等の事態が生じたときは,直ちにその旨を瀬戸内消防分署に連絡するとともに,服務規程第36条に準ずるほか,別の定めにより消防長に報告しなければならない。

(船長代理)

第22条 船長職に事故あるとき,又は欠けたときは,隔日勤務者の有資格乗船経験で先任の上級の者が船長として任務にあたるほか,乗船順位等については別に定める。

第6章 雑則

(点検)

第23条 救急艇の諸点検については,別に定める基準による。

(作業)

第24条 作業時の個別安全基準は次の各号に掲げる要領による。

(1) 塗装作業及び塗装剥離作業

ア 作業内容

引火性若しくは可燃性の塗料及び溶剤を使用する場合,又は人体に有害な性質の塗料若しくは溶剤を使用しての塗装又は剥離等の作業

イ 作業範囲

艇全般の塗装又は剥離等の作業

ウ 作業細目

(ア) 作業場所は,火気の使用及び喫煙を禁止すること。

(イ) 作業場所においては,火花を発し,又は高温となって点火源となる恐れのある器具を使用しないこと。

(ウ) 作業に使用した布切れ又は剥離した屑等は,放置しないこと。

(エ) 作業に従事するもの以外の者を,みだりに作業場所に近寄せないこと。

(オ) 作業場所の付近に適当な消火器具を用意すること。

(カ) 人体に有害な作業を行う場所では,保護マスク及び保護手袋等を使用すること。

(キ) 船内の作業中は適宜換気を行うこと。

(ク) 作業に従事する者は,十分な休息時間をとること。

(2) 有害な気体が発生する恐れのある場所等で行う作業

ア 作業内容

人体に有害な気体が発生する恐れのある場所においての作業

イ 作業範囲

FRP張り作業

ウ 作業細目

(ア) 作業中は適宜換気を行うとともに,保護マスク,保護眼鏡保護衣及び保護手袋等を使用すること。

(イ) 作業に従事する者が,頭痛,めまい,吐き気等の身体の異状を訴えた場合は,直ちに作業を中止し,安全性の確認が得られるまでは作業を再開しないこと。

(ウ) 身体の異状を訴えた者は,速やかに医師による処置,又はその他の適当な救急処置を講ずること。

(3) 高所作業

ア 作業内容

高所で転落の恐れのある場所での作業

イ 作業範囲

マスト及び操舵室天蓋部における作業

ウ 作業細目

(ア) 作業に従事する者は,保護帽及び安全帯を着装すること。

(イ) レーダー,無線用アンテナ及びその他の設備の付近で作業を行う場合には,係員と密に連絡をすること。

(ウ) 作業場所の下方における通行を制限すること。

(エ) 船体の動揺又は風速が著しく大なる場合は,緊急の場合を除き,作業は行わないこと。

(オ) 高所で転落の恐れのある場所での危険作業は,経験又は技能を有する者が行うこと。ただし,熟練者と組になって作業を行う場合はこの限りでない。

(4) 船外作業

ア 作業内容

船体外板全般にわたる作業

イ 作業範囲

船体外板の塗装,船外に身体の重心を移して行う作業

ウ 作業細目

(ア) 作業に従事する者は,安全帯又は救命胴衣等を着装すること。

(イ) 作業に従事する者との連絡のための監視員を配置すること。ただし,2人以上の者が同時に作業する時は,この限りでない。

(ウ) 船体の動揺又は風速が著しく大なる場合は,緊急の場合を除き,作業は行わないこと。

(エ) 特に船外に重心を移して行う危険作業は,経験又は技能を有する者が行うこと。ただし,熟練者と組になって行う場合はこの限りでない。

(5) 揚投錨及び係留作業

ア 作業内容

揚投錨の作業又は係留の作業

イ 作業範囲

(ア) 作業を開始する前に,錨鎖,索具類の状態を点検すること。

(イ) 錨鎖,索具類を解き放す場合はみだりに身体を接触させたり,またがないようにし,当該作業に従事する者以外は近寄らないこと。

(ウ) 投錨作業を開始する前に,アンカー,錨鎖の落下する水面付近に支障がないことを確認すること。

(エ) 作業に従事する者は,保護帽,保護靴及び保護手袋等の保護具を使用すること。

(オ) 荒天時の作業には,救命胴衣を着装すること。

(カ) 作業時に従事する者の服装は,袖口,上着の裾等を締め付ける等を行い巻き込まれないようにすること。

(キ) 作業の指揮を行う者と作業に従事する者との間で合図,信号等を定め連絡を密にすること。

(ク) 揚錨,錨鎖等の海中への投入又は引き上げ等は十分注意すること。

(6) 錆落とし作業

ア 作業内容

金くず等の飛来により危害を受ける恐れのある作業

イ 作業範囲

船体の全般作業

ウ 作業細目

(ア) 作業に従事する者は,保護眼鏡,保護耳栓及びその他の保護具を使用すること。

(イ) 金くず等が著しく発散する場所で作業を行う場合は,換気を十分に行うとともに,防塵性のマスクを使用すること。

(7) 騒音の激しい作業

ア 作業内容

高速機械の運転で,騒音の激しいところでの作業

イ 作業範囲

主機関の運転作業

ウ 作業細目

(ア) 作業に従事する者は,保護耳栓及びその他の保護手袋等の必要な保護具を使用すること。

(イ) 作業時に従事する者の服装は,袖口,上着の裾等を締め付ける等を行い巻き込まれないようにすること。

(ウ) 作業に従事する者は,十分な休息時間をとること。

(8) 高温状態で日射を受けて行う作業

ア 作業内容

炎天下において甲板上で行う作業等高温状態において日射を受けての作業

イ 作業範囲

艇の甲板上で行う各種作業

(ア) 作業に従事する前に天幕,その他の遮蔽物の設置を行うこと。

(イ) 作業に従事する者は,保護帽,保護眼鏡,保護衣及び保護手袋等日射による障害から保護するために必要な保護具を使用すること。

(ウ) 作業に従事する者は,十分な休息時間をとること。

(9) 機械類の修理作業

ア 作業内容

動力機械,その他の機械類の修理又は物品の取替え作業

イ 作業範囲

主機関,消防ポンプ及びこれらに付属する装置全般の修理

(ア) 作業に従事する者は,保護帽,保護靴及びその他の作業に必要な保護具を使用すること。

(イ) 作業に従事する者に危害を及ぼす恐れがある場合は,修理部分,取替え部分及びその他の部分を動力源から遮蔽する等の安全措置を講ずること。

(ウ) 作業に従事する者は,袖口,上着の裾等を締め付ける等を行い巻き込まれる恐れのないようにすること。

(エ) 運転中の機械又は動力伝導装置の作動している部分の,注油清掃,修理又は点検若しくは作動しているベルトの掛け替え作業については,熟練者が行うこと。

(10) 油タンク等の清掃作業

ア 作業内容

引火性液体を積載しているタンクの清掃作業

イ 作業範囲

燃料タンク内部の清掃作業

ウ 作業範囲

(ア) 気象,海象等の状況が作業の安全に支障がないことを確認すること。

(イ) タンク内における火気の使用及び喫煙を禁止すること。

(ウ) 作業場所付近に適当な消火器を配置すること。

(エ) 作業に従事する者は,保護帽,保護靴及び保護マスク等を使用すること。

(オ) 作業場所及びタンク内部の換気を十分行うこと。

(カ) 火花を発し又は高温となり,点火源となる恐れのある器具等は,使用しないこと。

(キ) 作業に使用した布切れ等は,みだりに放置しないこと。

(ク) 作業に従事する者の服装は,皮膚の露出部分が少ないものを着用すること。

(ケ) 作業に従事する者は,十分な休息時間をとること。

附則

この訓令は,公布の日から施行する。