○大島地区消防組合消防通信規程

平成23年2月10日

大島地区消防組合訓令第4号

大島地区消防組合消防通信管理運用規程(平成元年大島地区消防組合訓令第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,法令その他別に定めのあるもののほか,消防通信について必要な事項を定め,通信機能を十分に発揮することにより,消防業務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(1) 消防通信 有線電話及び無線通信による災害通報,指令,現場速報,情報通報,情報伝達その他の消防業務に関する通信を統括していう。

(2) 災害通報 火災,救急,救助その他の災害(以下「災害等」という。)が発生し,又は発生のおそれがあると認められるとき,当該災害時について,消防本部,消防署,分署又は分駐所に通報される通報をいう。

(3) 指令 通信指令課通信指令室(以下「指令室」という。)からの災害通報に基づく,消防隊,救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)の出動活動に関する命令を発する通信をいう。

(4) 現場速報 災害現場から当該災害の状況等について,指令室に発せられる通信をいう。

(5) 業務通報 消防機関が,電気,ガス,水道,警察,医療機関,報道機関,その他関係行政機関等に対して発する消防業務に係る連絡のための通信をいう。

(6) 情報伝達 災害情報を消防機関その他関係機関に伝達する通報をいう。

(7) 通信係員 指令室で通信勤務に従事する消防職員をいう。

(8) 通信員 本署,分署及び分駐所で通信勤務に従事する消防職員をいう。

(9) 消防通報用電話 電気事業法(昭和59年法律第86号)に基づき総務大臣が定めた「119番」で指令室に災害を通報する電話をいう。

(10) 消防緊急通信指令施設 消防指令官制システムの自動化機能を制御するものであり,指令台,指令制御装置,自動出動指定装置,地図等検索装置,長時間録音装置,非常用指令設備,携帯電話受信転送装置,順次指令装置,音声合成装置,指令電送装置,無線統制台,災害状況等自動案内装置,統合型位置情報通知装置,表示盤等が接続された装置(以下「通信指令施設」という。)をいう。

ア 指令台 消防通報用電話の受付,転送及び指令並びに加入回線を使用しての消防通報及び情報伝達を行うシステムをいう。

イ 指令制御装置 指令台のすべての機能を実現する電子回路をいう。

ウ 自動出動指定装置 通報受付から事案終了まで一連の災害情報を処理する装置をいう。

エ 地図等検索装置 自動出動指定装置と連動して災害等受付時に災害地点を表示するとともに,その他の支援情報を検索表示できる装置をいう。

オ 長時間録音装置 119番受付内容及び災害発生時の無線交信を自動録音する装置をいう。

カ 非常用指令設備 指令制御装置の万が一の故障に備えたバックアップ用の装置をいう。

キ 携帯電話受信転送装置 携帯電話からの119番通報を受信して,分署へ転送することができる装置をいう。

ク 順次指令装置 あらかじめグループ分けした関係機関及び関係者に災害発生等のメッセージを送る装置をいう。

ケ 音声合成装置 事前に登録されている音片を組み合わせて音声を合成し,指令音声又は災害案内若しくは順次指令のメッセージとして使用するシステムをいう。

コ 指令電送装置 指令室指令電送送信装置と各署所に設置された指令電送出力装置で構成され,自動出動指定装置及び地図等検索装置と連動して災害点地図と指令内容を合成し,指令書として出力するシステムをいう。

サ 無線統制台 基地局及び固定局(以下「基地局等」という。)の無線設備を一括制御する装置をいう。

シ 災害状況等自動案内装置 電話回線に接続,着信があると自動的に電話応答し,あらかじめ録音した災害状況等のメッセージを最初から流す自動応答装置をいう。

ス 統合型位置情報通知装置 NTT固定電話,携帯電話及びIP電話による119番通報において,通報者の位置情報が特定できない場合に,その通報地点の特定を取得するシステムをいう。

セ 表示盤 車両運用表示盤,多目的情報表示盤その他の表示盤をいう。

第2章 通信係員等

(通信係員等の職責)

第3条 通信係員及び通信員(以下「通信係員等」という。)は,通信施設の維持管理に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守し,通信施設の機能を最高度に発揮して災害活動が円滑に実施されるように努めなければならない。

(1) 通信施設の機能及びその操作に習熟すること。

(2) 関係法令,警防計画,管内の地理,水利その他の災害活動上必要な事項に精通するように努めること。

(3) 通信技術の向上に努め,常に正確な情報伝達に配慮すること。

(4) 必要と認める事項は記録するとともに上司に報告すること。

(5) 通報内容により別表第1に定める奄美ドクターヘリ要請基準に一致した場合,奄美ドクターヘリを要請すること。

(通信係員の業務)

第4条 通信係員は,業務の実施に際して次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 災害及び災害活動の状況を把握するとともに情報収集を行い,消防隊等への迅速な指令及び情報提供により,災害活動に効果をあげるように努めること。

(2) 収集した情報は,必要に応じて情報伝達を行い関係機関との連携に努めること。

(3) 通信の状況を監視し,必要に応じて通信の中継又は統制を行い円滑な通信の確保に努めること。

(4) 消防車両等の動態及び出動不能,その他消防隊等の編成,配置等の現況を把握して指令に支障を来さないこと。

(記録及び報告)

第5条 通信係員は,勤務中に取り扱った事案について,事務日誌に記録し,勤務交代後,通信指令課長に報告しなければならない。

第3章 通信管制

(通信の優先順位)

第6条 消防通信が輻輳する場合の優先順位は,次に掲げる順位を基準とし,その内容の重要性又は緊急性を考慮して決定するものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場速報

(4) 業務通報

(5) 情報伝達

(6) 全各号以外の通信

(通信統制)

第7条 通信指令課長は,次に掲げる場合で緊急な通信を確保するため必要があると認めるときは,通信統制を行うことができる。

(1) 災害活動において通信が輻輳するとき。

(2) 大規模な災害が発生したとき。

(3) 通信機器の障害等のため通信の機能が低下したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,緊急な通信を確保するためやむを得ないとき。

2 前項による通信統制が行われたときの消防通信は,指令室の指示に従い必要最小限度に行わなければならない。

(出動指令等)

第8条 指令室は,災害通報を受信した場合において消防隊等を出動させる必要があると認めるときは,次に定める区分により指令しなければならない。

(1) 火災出動指令

(2) 林野他火災出動指令

(3) 救助出動指令

(4) 警戒調査出動指令

(5) 救急出場指令

(6) 二次救急出場指令

(7) 三次救急出場指令

(8) ドクターヘリ連携出場指令

2 前項に定める指令は,自動出動指定装置による自動選別方式を原則とし,これにより難しいときは,別に定める計画により手動で行うものとする。

第4章 無線通信

(無線局の位置及び使用周波数)

第9条 無線局の位置及び使用する電波の周波数(以下「使用周波数」という。)は,別表第2のとおりとする。

(局の区分)

第10条 無線局の区分は,固定局,基地局及び移動局の3種類とする。

(無線従事者)

第11条 無線従事者は,無線技術の向上に努めるとともに,次に掲げる事項について配慮しなければならない。

(1) 無線設備は,定期に点検を行い機能保全に努めること。

(2) 無線設備の故障を発見したときは,速やかに指令室へ連絡を行い必要な措置をとること。

(3) 無線通話は,別に定める要領に従い,簡潔,明瞭に行うこと。

(無線従事者の選解任)

第12条 通信指令課長は,無線従事者を選任し,又は解任したときは電波法(昭和25年法律第131号)第51条の規定により,選解任の手続を行わなければならない。

(無線局運用の原則)

第13条 無線局の運用は,次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は,消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は,常に最良の状態に調整し,他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第14条 無線局の開局又は閉局は,次に掲げるところによる。

(1) 基地局等は,常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局及び携帯局(以下「移動局等」という。)は,出場又は出向するときに開局し,帰署したときは閉局しなければならない。

(3) 移動局等の無線従事者は,一時閉局するときは,基地局等に対して,連絡方法を明らかにしなければならない。

(無線統制)

第15条 基地局等は,無線通信の通信状況を監視するとともに,必要があると認めるときは,無線通信の統制を行い,重要な通信の確保に努めなければならない。

(通話試験)

第16条 無線局は,基地局等の統制又は承認のもとに,次に掲げる通話試験を実施しなければならない。

(1) 基地局等の統制による毎日1回の定期試験

(2) 無線施設の機能調整その他必要な事由が生じたときに行う随時試験

第5章 管理及び運営

(通信運営)

第17条 通信指令課長は,消防通信の適正な管理及び運営(以下「通信運営」という。)に係る全ての業務を統括するものとし,必要に応じ,分署長及び分駐所長(以下「各分署所長」という。)に対して通信運営に係る指導を行わなければならない。

2 各分署所長は,通信運営について責任を有するものとする。

(通信指令課長の職務)

第18条 通信指令課長は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の定めるところにより,通信施設の設置,移転,変更等の運営事務のほか,次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規制に関する監督

(2) 通話及び障害の監視

(3) 通信施設の保全計画及びこれに基づく障害の未然防止,改善研究及び保守

(4) 通信指令施設の配置及び整備

(5) 関係書類の管理

(6) その他必要と認める事項

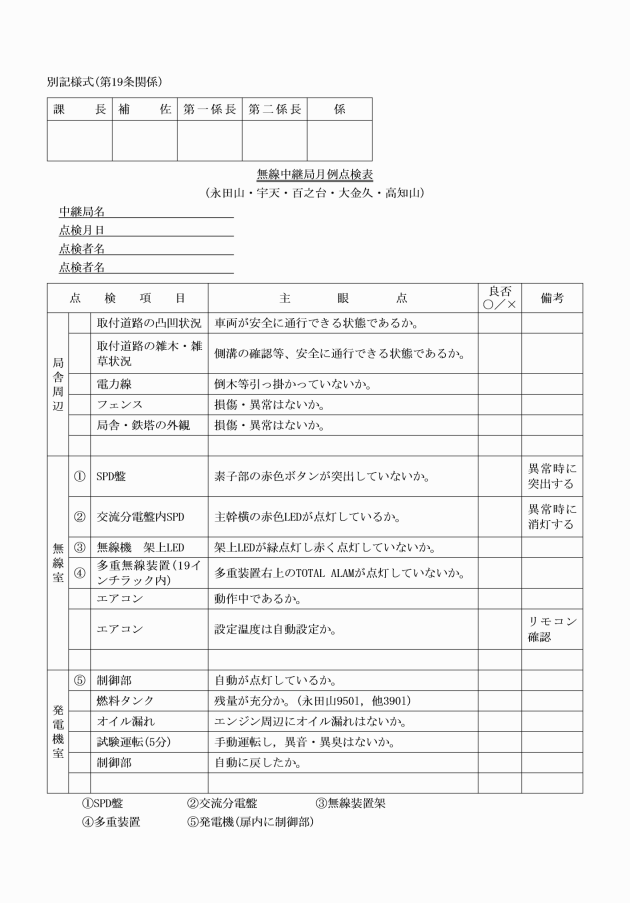

(月例点検)

第19条 通信指令課長は,5中継局,9署所の無線設備の機能を維持するため,所属職員に月例点検を実施させるものとする。ただし,点検業者による保守点検の月は省略することができる。

(通信機器の保守点検)

第20条 通信指令課長は,通信機器の機能を維持するため,定期的に保守点検を有資格者に行わせるものとする。

(故障時の報告及び措置)

第21条 各分署所長は,通信機器の異常を認めたときは,直ちに通信指令課長に報告しなければならない。

2 通信指令課長は,前項の報告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じなければならない。

第22条 削除

第6章 雑則

(目的外使用禁止)

第23条 通信施設は,みだりに外部の者に使用させ,又は目的外に使用してはならない。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか,消防通信の運用について必要な事項は,消防長が別に定める。

附則

この訓令は,公布の日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

[奄美ドクターヘリ要請基準]

1 覚知内容からドクターヘリを要請した方が良いと消防職員が判断する場合 (救急隊出動途中を含む) 原則は119番内容による下記のkey word方式(同時要請)とする。 なお,複数傷病者事案は覚知同時要請を考慮するものとする。 (1) 外傷 自動車事故:閉じ込められている 横転している 車外放出された 車両の下敷き 体幹の狭圧 車体が大きく変形している 車両同士の正面衝突 歩行者,自転車が自動車にはねとばされた オートバイ事故:法定速度以上(かなりのスピード)で衝突した バイクと車両の衝突 運転者がオートバイから放りだされた 転落・墜落:2階以上の高さ,又は下がコンクリート等 山間部での滑落 車両ごとの落下(横転に準じる) 窒息事故:溺れている 窒息している 生埋めになっている 各種事故:バス,航空機,船舶,爆発,落雷 傷害事件:撃たれた 刺された 殴られて意識が悪い ハブ咬傷:ハブに咬まれた ハブに咬まれた疑い 全身熱傷,四肢切断 (2) 心・大血管疾患(呼吸不全を含む) 40歳以上の胸痛または背部痛(胸背部に関する痛み全て)呼吸困難息が苦しい 息が出来ない (3) 脳血管疾患 人が倒れている 人が突然倒れた 呼びかけても反応がない 構語障害 意識がない 突然の激しい頭痛 痙攣している 手足の麻痺 (4) その他(心呼吸停止等を含む) 人が倒れている 人が突然倒れた 呼びかけても反応がない 意識がない 呼吸をしていない 呼吸が変だ 脈が触れない 様子がおかしい 痙攣している 手足が急に動かなくなった アナフィラキシーショック 大量吐血 2 救急隊現着時,ドクターヘリを要請した方が良いと救急救命士あるいは救急隊員が判断する場合 (1) 外傷 ① 全身観察の異常 ② 初期評価の異常 ③ 広範囲(全身の1/3以上)熱傷及び気道熱傷 ④ 意識障害を伴う電撃症 (2) 心・大血管疾患(呼吸不全を含む) 病院搬送までに,気道・呼吸(低酸素)・循環が保たれずに,心停止の危険があり,気管挿管・輸液・薬剤投与が必要と判断する場合 (例)急性心筋梗塞,急性心不全,急性大動脈解離,喘息重積発作など (3) 脳血管疾患 発症時刻の判明している脳血管疾患疑い(血栓溶解療法の適応) くも膜下出血(頭痛の先行する突然の意識障害,激しい頭痛) (4) CPA 救急隊現着後にCPAに陥った場合(救急隊による目撃ありCPA) 救急隊現着時CPAで,現場で心拍再開した場合 ※救急隊現着時CPA(目撃あり,なしに関わらず)は,原則として現着後要請は行わない。 しかし,初期波形VF/VTはこの限りにない。 なお,救急隊現着時CPA(目撃あり,なしに関わらず)であっても,直近の医療機関まで救急車による搬送に30分以上の時間を要する救急現場等の場合は,現着後要請を行うことができる。 (5) その他 緊急手術を要する可能性のある疾患(急性腹症,頭蓋内疾患など) 蛇毒と思われる地蛇による咬傷や毒虫,クラゲ等による刺傷によるショック状態等 減圧症(潜水症・高山病等の圧力の急激な変化によっておこる疾病)による加圧治療が必要な者 アナフィラキシーショック 大量吐血 3 施設間搬送の運航の場合 新生児救急や産科救急を含め,患者の生命に関わる等の理由から,ドクターヘリによる搬送が必要であると搬送元医療機関(医師)が判断した場合 |

別表第2(第9条関係)

無線局の位置 | |

だいしょうなぜ だいしょうほんぶ(固定局) | 奄美市名瀬小浜町27―5 |

だいしょうながたやま (固定局併用) | 奄美市名瀬金久見立1748 |

だいしょううてん (固定局併用) | 大島郡龍郷町芦徳万田1694 |

だいしょうおおがねく (固定局併用) | 大島郡大和村戸円カガミ363―3 |

だいしょうひゃくのだい (固定局併用) | 大島郡喜界町西目百之台575 (県防災行政無線百之台中継局電波塔) |

だいしょうこうちやま (固定局併用) | 大島郡瀬戸内町大字阿木名刈法354 (県警察無線鉄塔跡地) |

陸上移動局の位置 | |

名瀬移動局 | 奄美市名瀬小浜町27―5 |

笠利移動局 | 奄美市笠利町大字里字門口422 |

瀬戸内移動局 | 大島郡瀬戸内町古仁屋芦瀬原1283―175 |

喜界移動局 | 大島郡喜界町大字湾字久代真1588 |

龍郷移動局 | 大島郡龍郷町大字瀬留字浜田原988 |

大和移動局 | 大島郡大和村大字思勝字永良477―1 |

住用移動局 | 奄美市住用町大字西仲間111 |

宇検移動局 | 大島郡宇検村大字湯湾字大潟浜2937―83 |

加計呂麻移動局 | 大島郡瀬戸内町大字瀬相字柳之手原186―2 |

デジタル無線周波数(MHz) | ||

チャンネル | FH(下り) | FL(上り) |

活動波1 | 274.28750 | 265.28750 |

活動波2 | 274.36250 | 265.36250 |

活動波3 | 274.43750 | 265.43750 |

主運用波 | 274.45625 | 265.45625 |

統制波1 | 274.90625 | 265.90625 |

統制波2 | 274.23125 | 265.23125 |

統制波3 | 274.53125 | 265.53125 |

主運用1 | 274.30625 | 265.30625 |

主運用2 | 274.38125 | 265.38125 |

主運用3 | 274.60625 | 265.60625 |

主運用4 | 274.68125 | 265.68125 |

主運用5 | 274.75625 | 265.75625 |

主運用6 | 274.83125 | 265.83125 |

主運用7 | 273.05625 | 264.05625 |

中継波1 | 273.55625 | 264.55625 |

中継波2 | 274.28750 | 265.28750 |