○大島地区消防組合消防安全技術基準

平成元年4月1日

大島地区消防組合消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 はしご車等の操てい(第9条)

第3章 呼吸器具の取扱い(第10条・第11条)

第4章 救命索発射銃の取扱い(第12条―第17条)

第5章 特殊器材訓練(第18条―第20条)

第6章 消防救助技術訓練(第21条―第27条)

第7章 電気事故(第28条―第31条)

第8章 アセチレンガス火災(第32条―第37条)

第9章 都市ガス等事故に対する活動要領(第38条―第47条)

第10章 山林火災(第48条~第50条)

第11章 火薬類火災(第51条・第52条)

第12章 ラジオ・アイソトープ(RI)火災(第53条―第57条)

第13章 薬品火災(第58条・第59条)

第14章 地下室(街)火災(第60条・第61条)

第15章 トンネル火災(第62条―第64条)

第16章 崖崩れ救助作業(第65条―第70条)

附則

第1章 総則

(基準の趣旨等)

第1条 この基準は,火災の警戒,鎮圧その他の災害の防除・各種訓練等における消防職員の安全を確保するため必要なことを定めるものである。

(用語例)

第2条 この基準の用語は,次による。

(1) 指揮者とは,消防士長以上の者とする。ただし,事故ある場合は消防副士長とすることができる。

(2) 本部通信係とは,消防本部通信課通信係をいう。

(3) はしご車等とは,はしご車及び屈折はしご車(以下「SK車」という。)をいう。

(規律)

第3条 消防隊員(以下「隊員」という。)は,常に規律を守り指揮者の統制のもとに,互いに協力し,行動しなければならない。

(装備)

第4条 災害や訓練に当たっては,定められた装備を確実に着装し,慎重に行動しなければならない。

(訓練計画)

第5条 訓練計画は,安全対策についての注意事項を計画書に記入しなければならない。

2 指揮者は訓練計画書に基き事前に検討し,必要に応じて現地検討を行うものとする。

3 備蓄品の消耗を必要とする訓練等については,事前に署長の許可を得るものとする。

(機械器具の点検)

第6条 機械器具は,点検整備を入念に行い,常時使用可能の状態にしておかなければならない。

2 消火器,緩降機等の消防用機械器具は,消防用設備等の点検の規定に準じて点検を行い,整備しておかなければならない。

(安全の確保)

第7条 指揮者は,災害や訓練に当たっては,隊員の安全確保に十分留意し,特に経験の浅い隊員の行動については,細心の注意をはらわなければならない。

2 隊員は,この基準に通暁するとともに安全の確保について最大の注意をはらい,かねてから習慣としておかなければならない。

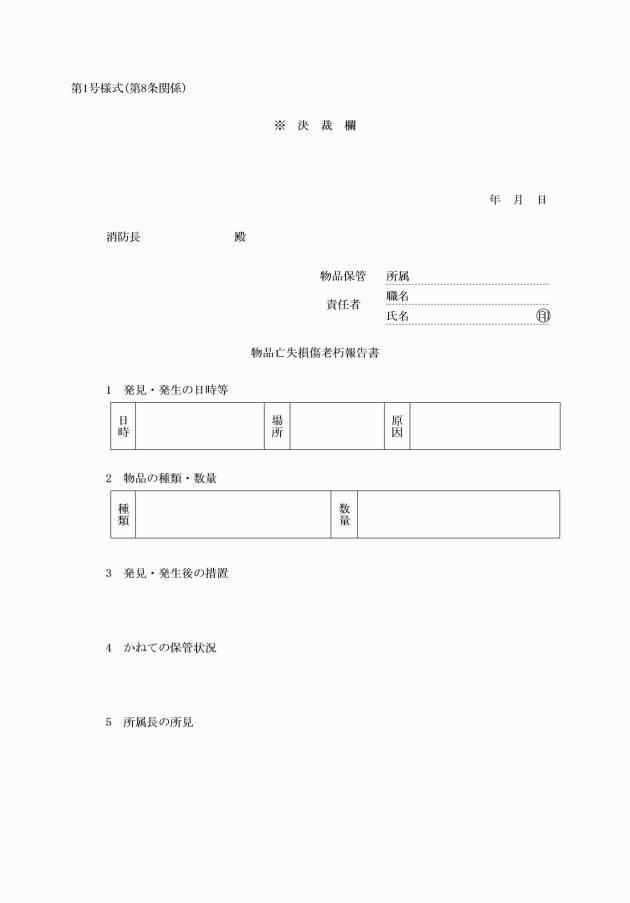

(物品の亡失等報告)

第8条 呼吸器具,救命索発射銃,特殊器材等の物品の保管責任者は,その保管にかかる物品を亡失・損傷したとき又は,老朽を認めたときは,速やかに物品亡失損傷老朽報告書(別記第1号様式)を所属長を経て,消防長に提出しなければならない。

2 所属長は,前項の報告を受けたときは,必要に応じてその物品の使用を禁止し,その原因究明を行わなければならない。

第2章 はしご車等の操てい

(はしご車等の操てい)

第9条 隊員は,はしご車等の取扱い研修に努め,各部の機能と使用限界及び故障発見について十分な注意をはらうものとする。

2 操てい実施上の留意事項は,次のとおりとする。

(1) 操てい訓練は,指揮者以下3名以上で行うこと。

(2) 操作要員は,かねてから体調に十分注意し,当務日又は訓練前に異常のある者は細大を問わず指揮者に報告すること。

(3) 操てい実施に基づく号令は,予令,動令とも明瞭活発に発唱し操作の円滑を図ること。

(4) 個々の操作の号令,指示,復唱は対物,対人ともに指差し呼称し,隊員相互間においても確認しあうこと。

(5) 指名された機関担当員以外の者ははしごの操作を行わないこと。

(6) SK車のバスケット操作員は,機関担当員の立合いのもとで操ていすること。

(7) 操てい中,機関担当員はみだりに持ち場を離れないこと。

(8) はしご車等の隊員以外の者に操作させ,または,それ以外の隊員は操作しないこと。

(9) 操てい訓練は,油温上昇に留意して行い,40分以上継続しないこと。

(10) 登てい員は,安全ベルトを着装し,状況によっては絶縁保護具を着用すること。

(11) 真横接近は,つとめて避けて安全な停車位置を選ぶこと。

(12) 地盤の強弱及び傾斜に注意すること。

(13) 周囲の建物・架空線・樹木等の障害物に注意すること。

(14) 火点建物の状況及び間隔について,状況判断を誤らないこと。

(15) 風位,風速に留意し,原則として風下部署を避けること。

(16) 使用限界をこえた操作は,厳に慎しむこと。

(17) 伸長角度・伸長・旋回及び停止の操作は自動制御や警報装置にたよらぬこと。

(18) バスケットの乗員制限,荷重制限は厳守すること。

(19) 機関担当員は,操ていに先だち使用限界停止,自動停止スイッチを入れること。これらのスイッチは,すべての収納動作が終了してから切ること。

(20) アウトリガーの張り出し,収納は確実に行うこと。

(21) ジャッキの伸張,収縮は確実に行うこと。

(22) アウトリガーの張り出し,ジャッキの展張を終了した場合,ロックの装置をすること。

(23) ジャッキ展張後,スプリングロックの確認灯の点灯を確認すること。

(24) アウトリガー,ジャッキ,ロック装置用のハンドルは,指揮者の立合いのもとに行うこと。

第3章 呼吸器具の取扱い

(空気呼吸器の取扱上の注意)

第10条 空気呼吸器の取扱上の一般的注意事項及び保安管理事項は,次のとおりとする。

(1) ボンベは高温,特に直射日光を避けた場所に保管し,常に120kg/cm2以上(下限80kg/cm2)充てんしておくこと。

(2) ボンベの取扱いはていねいに行い,特にそく止弁の保護に留意すること。

(3) そく止弁の締付は,軽く行うこと。

(4) 高圧導管は,ねじれた状態で保管しないこと。また,高圧導管内の圧力は排除しておくこと。

(5) 調整器,警報器等の分解・調整は行わないこと。

(6) 面体・吸気管は,変形・ねじれ・損傷を与えないようにすること。

(7) 工具締めか,手締めかを確認し,誤った締付け方法をしないこと。

(8) 随時,吸気弁のカバーを取りはずして,弁が老化して粘着性及び亀裂を生じていないか,また,シート部分に異常はないか点検すること。

(9) 毎月1回以上,次の要領で確認・テストを行うこと。

ア そく止弁を開き圧力計の示度を確認したのち,そく止弁を閉じて空気のもれを点検すること。(約1分間圧力計の示度に変化がなければ中圧,高圧部とも気密は良好である。)

イ 手動補給弁を少し開いて圧力を下げ,圧力計の指針が約30kg/cm2付近で警報器が作動することを確認すること。確認後は,必ず手動補給弁を閉じておくこと。

ウ 各接続・取付ネジ部が確実に締っているかどうかを調べること。

(10) 毎年1回定期的に点検を行い,不良箇所については,整備しておくこと。

(空気呼吸器の使用上の注意)

第11条 空気呼吸器の使用に際しての留意事項は,次のとおりとし,機能・気密に疑念のあるものは使用してはならない。

(1) 面体の着装は,呼吸器の必要な場所から行うこと。

(2) 面体着装後は,面体,吸気弁の気密を確認してから,2~3回大きく呼吸して,肺力弁の作動が完全であるかどうかを確かめること。

(3) 作業時間は,ボンベの充てん圧力及び作業内容によって異なるので,使用中は空気量の確認を怠らないよう細心の注意をはらい,警報器を過信しないこと。

(4) 手動補給弁の使用は,次によるがそれだけ呼吸器の使用時間が短かくなるので注意すること。

ア 面体内に煙等が侵入したとき。(呼吸を止めて行う。)

イ 調整器が故障して,空気が流れなくなったとき。

ウ 激しい作業時に,空気量が不足したとき。

(5) 使用中,機器に不調を感じたら,直ちに退出すること。

(6) 要救助者の救出及び呼吸困難の隊員がある場合などには,補助吸入マスクを活用すること。

第4章 救命索発射銃の取扱い

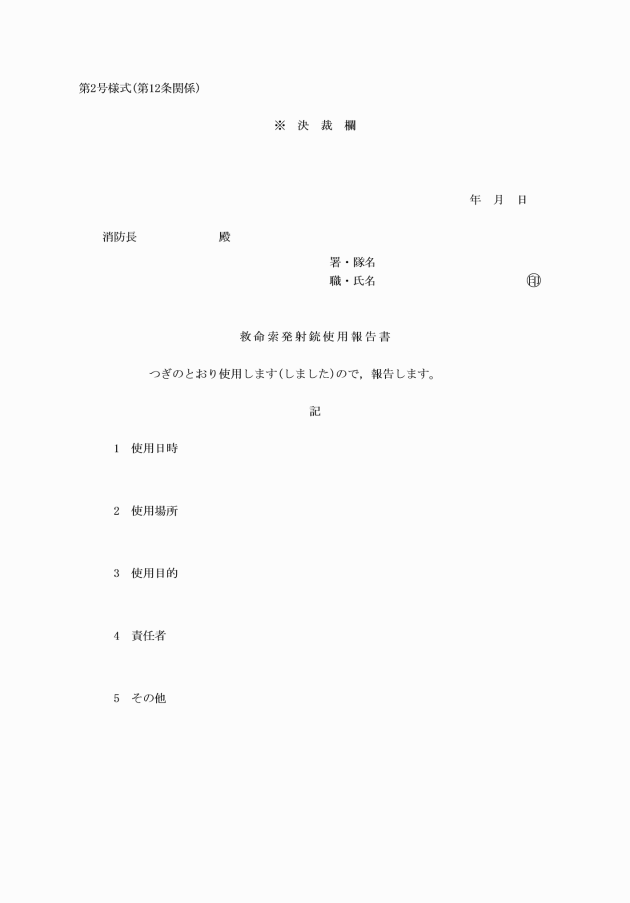

(救命索発射銃の使用報告)

第12条 救命索発射銃の保管は,特に厳重に行い,使用の際は救命索発射銃使用報告書(別記第2号様式)により,消防長の許可を受けて使用しなければならない。ただし,有事の使用については,使用後に報告するものとする。

(所持許可証)

第13条 救命索発射銃の所持許可証の保管責任者は,消防長とし,亡失等のないように慎重に保管しなければならない。

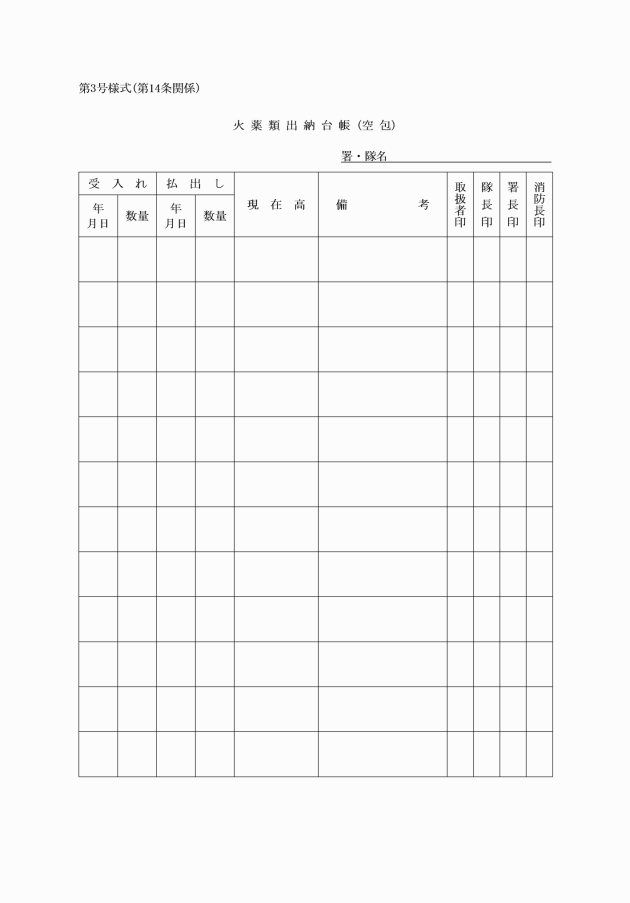

(火薬類出納台帳)

第14条 空包(以下「火薬類」という。)は,火気を避け慎重に取り扱い,その保管については安全な場所を選定しなければならない。火薬類の出納については責任者がその都度,火薬類出納台帳(別記第3号様式)に記入し,月末に消防長の検印を受けなければならない。

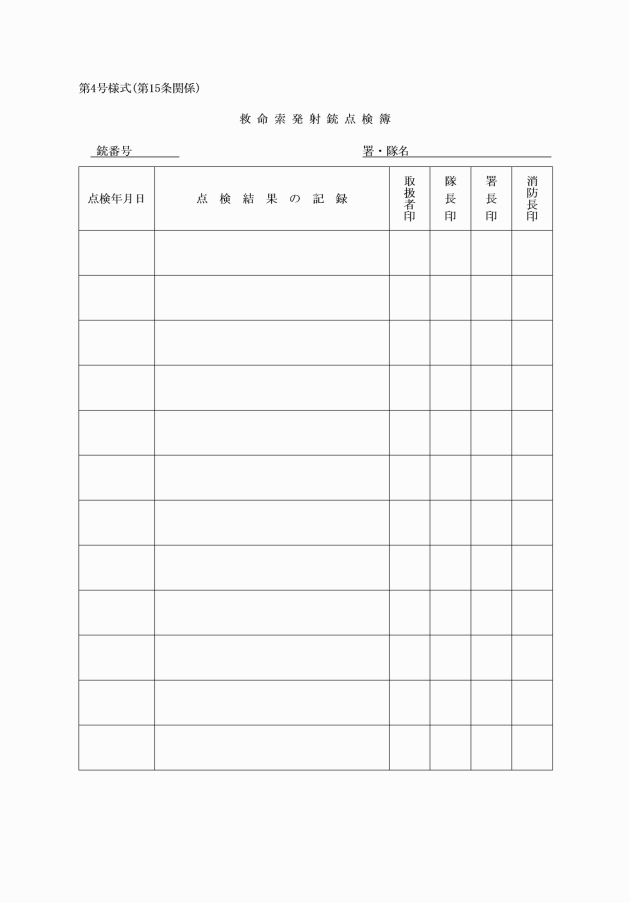

(救命索発射銃の点検)

第15条 救命索発射銃は毎月1回以上点検を行い,点検の結果を救命索発射銃点検簿(別記第4号様式)に記入し,消防長の検印を受けなければならない。

(救命索発射銃の取扱要領)

第16条 救命索発射銃の取扱要領及び注意事項は,次のとおりとする。

(1) 撃鉄は,発射時以外はみだりに操作しないこと。

(2) 引金に指をかけた状態で撃鉄をおこさないこと。

(3) 不発の際は,数回発射を試みたのち,十分注意して発射体を取り出し,空包の抜き取りは慎重に行うこと。

(4) 空包及び発射体の装てんは,発射直前に行うこと。

(5) 空包及び発射体の装てんの有無にかかわらず,銃口を人に向けないこと。

(6) 空包を装てんした銃は,原則として移動しないこと。ただし,緊急やむを得ず移動するときは,銃口を下に向けて(安全装置のある銃にあっては,安全装置をして)行うこと。

(7) 発射の際は,左手で銃身を握り,左ひじを十分伸ばし右手は発射時の反動で銃が振れないように注意すること。

(8) 発射訓練については,原則として水平発射より経験し,その後高所発射訓練を行うこと。

(9) 飛弾距離や周囲の安全,特に前方の安全を確認の上発射すること。飛弾距離は適当な判断のもとに,誘導ロープの長さを調整し危害防止に留意すること。

2 救命索発射銃は,特に気密を必要とするので発射に当っては,銃身内及び弾体にスピンドル油を塗布すること。

(火薬類の取扱い)

第17条 火薬類の取扱い要領は,次のとおりとする。

(1) 火薬類を取り扱う場合は,火気のある場所を避け,衝撃をあたえないように慎重に取り扱うこと。

(2) 火薬類は変質,変形したものは使用しないこと。

(3) 火薬類の保管,収納は特に慎重に行うこと。

第5章 特殊器材訓練

(使用器材の点検)

第18条 各隊は災害発生に備え,常に安全な訓練ができるよう器具器材の保全に努め,その実施に当たっては,指揮者は使用器材の綿密な点検及び場所の適否など適確に判断し安全を確認してから行わなければならない。

(危険防止)

第19条 火花等を発する容器の切断又は破壊訓練では,可燃ガス引火性物品等による爆発事故及び火災発生の危険等を伴うことが予想されるので,危険物等の排除については万全を期し,安全を確認してから行わなければならない。

(訓練終了後の点検整備)

第20条 訓練終了後は,器具の点検整備及び諸部品の員数検査など厳密に行わなければならない。

第6章 消防救助技術訓練

(訓練の種類)

第21条 消防救助技術訓練(以下この章において「訓練」という。)は,基礎訓練・応用訓練の2種とし,その内容は,次のとおりとする。

(1) 基礎訓練とは,隊員一般に施す訓練種目のうち平易なものを選び,かつ,消防職員としての必要な訓練をいう。

(2) 応用訓練とは,基礎訓練実施結果により,隊員の中から心身ともに優れた者を署長,分署長,分駐所長(以下「署長等」という。)が指名し,応用させるもので実戦に即応した訓練をいう。

(安全委員会)

第21条の2 訓練における消防職員の安全を確保し訓練の円滑な運営を図るため消防救助技術訓練安全委員会(以下「安全委員会」という。)を設置する。

2 安全委員会の所掌事務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 訓練の安全管理に関する事項

(2) 訓練塔その他の訓練施設等の安全管理に関する事項

(3) 訓練使用資機材の安全に関する事項

(4) 訓練の安全施策等に関する消防長の諮問事項にかかわる審議

3 安全委員会は会長及び委員をもって組織し会長は消防署長とし委員は次の職にある者をもって充てる。

(1) 警防課長

(2) 警防課長補佐

(3) 警防課警防係長

(4) 総務課庶務係長

(5) 隊長

(6) 分署長

(7) 分駐所長

4 会長は安全委員会を代表し審議に当たっては会議の議長を務め会務を総理する。

5 安全委員会は会長が招集する。

6 安全委員会の庶務は警防課において行う。

(指揮者の指名)

第22条 訓練を実施する場合は,署長等が指揮者を指名して行うものとする。この場合において基礎訓練以外の場合における指揮者は,消防士長以上の中から指名しなければならない。

(訓練計画)

第23条 指揮者は,事前にその訓練の方法・種目・要領及び隊員の安全対策について計画書を署長等に提出し,許可を受けてこれを実施するものとし,当該訓練は計画書記載の程度をこえてはならない。

(準備体操)

第24条 指揮者は,訓練に先立ち全身にわたる入念な準備体操を行い,訓練終了後は整理体操を行うものとする。

2 隊員は,準備,整理体操の際,心身に異常がある場合は直ちに指揮者に報告し,指示に従うものとする。

(訓練資機材の点検)

第25条 指揮者は,訓練に使用する器具資材については訓練開始前に綿密に点検し,特にカラビナ,スリングロープ等については各隊員に再点検を行わせ,安全度を確認してから訓練を開始しなければならない。

2 指揮者は,訓練が終了した時は,使用した器具資材について点検し,異常の有無を署長等に報告するものとする。

3 署長等は,常時安全な訓練ができるよう器具資材の保安整備に努めるものとする。

(安全管理者及び監視員)

第26条 指揮者は,安全保持及び危害防止のため,隊員を指名して安全管理者及び監視員を置き,安全管理及び監視の方法並びに要領などを指示するものとする。

2 安全管理者及び監視員は,訓練について異常を発見し又はその徴候を認めたときは,直ちに訓練を停止させ指揮者に報告するものとする。

(訓練の服装)

第27条 訓練の服装は,レスキュー服,若しくは作業服,ヘルメット,レスキューシューズ若しくはゴム底の半長靴とし,手袋を着用し,命綱をつけるものとする。

第7章 電気事故

(高電圧に対する注水)

第28条 高圧電線に対する注水は,筒先圧力の増加,筒先口径の増大,放水位置の接近又は使用水の電気抵抗の低下などにより,いずれも漏洩電流が増加するので,漏電事故等の消火作業に際しては,十分留意しなければならない。

(対電作業)

第29条 電気架線が災害などの作業上支障となり,また,危険を伴う場合は,その状況に応じて九州電力株式会社管内営業所に連絡し,安全な方法を講ずるとともに,次のことを遵守しなければならない。

(1) 上席指揮者は,高圧の場合九州電力株式会社管内営業所責任者と密接な連絡をとり,送電の停止及び接地の完了について確認してから隊員に活動,作業などを行わせること。

(2) 高低圧の送電中やむなく電線に接近して作業を行わなければならない場合は,状況判断を適切に行い絶縁保護具などの着装を行ってから実施すること。ただし,高圧電線の場合1メートル以内に接近しないこと。

(3) 低圧電線といえども危険が伴う場合が多いので,軽視することは禁物である。

(演習・訓練)

第30条 演習,訓練計画区域内に高圧電線がある場合は,当該計画書にその位置を記入し,必要な措置を講じ確認してから実施するものとする。

(1) 事前に九州電力株式会社管内営業所に連絡し,電線に絶縁被覆を行うか,又は,区間送電停止等を依頼すること。

(2) 高圧電線への直接注水は行わないこと。

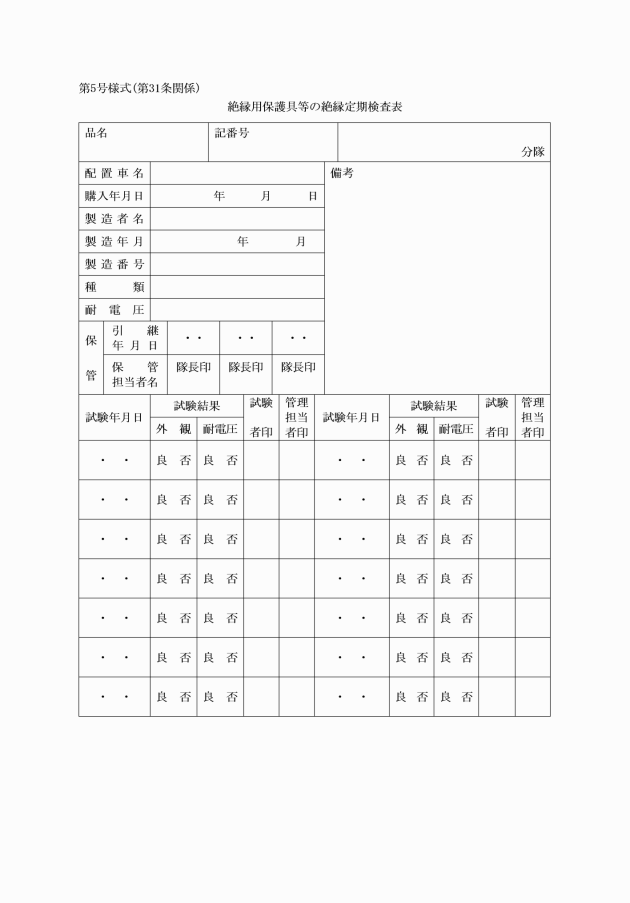

(絶縁用保護具の試験)

第31条 絶縁用保護具の絶縁試験については,6ケ月毎に実施し,絶縁定期検査表(別記第5号様式)は,警防課で保存するものとする。

第8章 アセチレンガス火災

(現場到着時の確認)

第32条 工場・作業場等火災には,アセチレンガスを貯蔵し,取り扱う防火対象物が多く,これらの火災の場合はアセチレンガスがあることを前提に,現場到着時はその有無をまず確認しなければならない。

(ボンベの搬出)

第33条 アセチレンガスボンベが火点より離れ,いまだ加熱されていないときは早急に安全な場所に搬出するものとする。この場合においては,引きずり,転落,激突などの粗暴な取扱いは禁物である。ただし,急を要し,やむを得ない場合は,横倒しにして転ばす搬出方法をとることもあるが,つとめて安全に留意しなければならない。

(ボンベの冷却)

第34条 アセチレンガスボンベがバルブなどからの漏洩により燃焼はしているが,加熱の状態でない場合は噴霧注水などで冷却し,バルブを閉鎖し安全な場所に搬出するものとする。

(安全距離)

第35条 アセチレンガスボンベが既に加熱され,搬出不可能又はバルブの閉鎖もできず盛んに燃焼している場合は,直ちに後退し安全な場所及び保安距離をとり,監視するとともに鎮火するまで,又は,鎮火後約3時間は冷却注水を行うものとする。この場合において,安全な場所とは,コンクリートブロック壁以上の遮へい物をいい,また保安距離とは,遮へい物がない場合30m以上の距離をいう。

(住民の退去)

第36条 アセチレンガスボンベが転倒して盛んに噴炎し,安全弁も開き燃焼している場合は,ガスの熱分解により体積が膨張し,破裂する等の危険が生ずるので,隊員は,安全な場所及び保安距離を確保し,付近住民を退去させるなどの必要な措置を講じなければならない。

(ボンベの破裂)

第37条 残火整理中,アセチレンガスボンベを発見したときは,ガスの熱分解による破裂などの危険が考慮されるので,前条に準じて必要な措置を講ずるとともに次のことを参考にして作業を行うものとする。

(1) アセチレン(C2H2)ガスは,単独で圧縮すれば分解爆発の危険があるので約15気圧の下でアセトンに融解させ,ボンベに充てんされている。この際,アセトン1l(15℃)に約345倍容のアセチレンが溶解する。

(2) アセチレンの比重は,0.91(空気1),発火点299.4℃(空気中),爆発限界2.5%~81%,火焔温度1155℃である。

(3) アセチレンは,可燃性ガスの中で最も広い爆発範囲を持つほか,一般のガスには見られない分解爆発の性質が見られる。

(4) 溶解アセトンとして,アセトンに溶解されたものは安定であるがこのバランスが崩れると火花・加熱・摩擦等で自己分解を起し,水素と炭素が爆発的に分解する危険性がある。

(5) 生体に対する毒性はないが窒息性のガスである。なお,アセチレンガスボンベの塗色は褐色である。

第9章 都市ガス等事故に対する活動要領

(消防隊の出動)

第38条 ガスもれ事故等の災害出動は,大島地区消防組合消防警備規程第22条の定めるところにより出動させるものとする。

2 ガスによる自損事故等の救急出動には,消防車も出動させるものとする。

(関係機関への連絡)

第39条 ガス事故の通報を受理した本部通信係は,その状況を明確に聴取して,消防隊を出動させるとともに,警察及びガス事業者等関係先にもその事故内容を的確に連絡し,迅速な出動を依頼するものとする。

(現場到着)

第40条 現場に出動する消防車両の停車位置は,二次災害に備えて風上側に,又,爆風による被害を防止するため建物の出入口付近・窓ガラスの直下付近を避け,安全な場所に部署するものとする。

(情報収集と原因調査)

第41条 事故発生場所の関係者,付近住民等から状況を聴取し,事故原因の調査をするとともに,的確な情報を本部通信係へ無線連絡するものとする。

(漏えいガスの排除と応急処置)

第42条 事故現場にガス事業者が到着したときは,応急処置等について十分協議するものとする。

(1) 緊急の必要ある場合は,住宅等のメーターコック又はプロパンガスの元栓(弁)を閉鎖するとともに,建物の開口部を開放し,滞留ガスを排除すること。

(2) 小規模なガス排除には,排煙(送風)機を安全な場所を選定して活用すること。

(3) ガスもれ等の小修理には,配管に木せんの打ち込み・ボロ布等の押し込み又はガスもれ用テープ貼付等による応急処置を行うこと。

(可燃ガスの測定)

第43条 隊員は,可燃性ガス測定器を携行し,次の要領により滞留ガスの濃度及び漏えい場所の早期確認につとめるものとする。

(1) 建物の出入口付近から測定し,順次内部に進入すること。

(2) 測定器が危険範囲を示したら直ちに測定を中止すること。

(3) プロパンガス,都市ガス(ブタン原料)の場合は底部を測定すること。

(火花を発する機器の使用禁止)

第44条 漏えいガスの滞留地域においては,火花を発するおそれのある携帯無線機の発信,懐中電灯のスイッチ操作等及び当該場所の電気器具等は,接・断の操作をしてはならない。又,開錠,小破壊の必要がある場合は,火花を発しないよう慎重に行わなければならない。

(火災警戒区域の設定)

第45条 ガス滞留地域及びその周辺については,速やかに火災警戒区域を設定するとともに,次の措置を行うものとする。

(1) 区域を地下室に設定する場合は,原則として,当該地下室等の全体に,地上部分に設定する場合は,ガスもれ場所から半径100メートルを超える範囲とし,風向、風速,地形,ガス量等を考慮して設定範囲を拡大又は縮小すること。

(2) 当該対象物と周囲の道路を考慮した設定範囲とし,ロープ等に立入禁止の札をつけて明示すること。

(3) 現場の警察官の協力を得て,消防法施行規則第45条で定める者以外の退去,出入りの禁止若しくは制限を行うこと。

(4) 災害現場の状況によっては・拡声器等を使用し,区域内の火気使用及び車両の通行禁止を呼びかけること。

(避難指示)

第46条 避難の必要があると認める範囲内にある者に対しては,拡声器等で避難を指示し,最も危険の高い地域にある者に対しては,直接消防隊員が指示するものとする。

(隊員の安全確保)

第47条 現場到着した指揮者は,人員及び任務分担を掌握し,隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。

2 隊員が,調査及び危険排除等のため建物内に侵入する場合には,次のことに留意し安全の確保に努めなければならない。

(1) 隊員は,防火衣・防火帽・皮手袋を着装し,でき得る限り身体の露出部分を少くすること。

(2) 隊員は,爆発等の発生に備え,堅固な遮へい物を利用する等飛散物による被害を受けることが少い安全な場所を選定し作業に従事すること。

(3) 現場の状況によっては,空気呼吸器の着装又は,援護注水を受けながら進入すること。

第10章 山林火災

(隊員の危害防止)

第48条 山林火災における消火は長時間を要し,隊員の疲労と危険が伴うので危害防止には,十分注意するとともに,隊員は,活動に便利な軽装とし,手袋,タオル等を準備し出動しなければならない。

(指揮者の留意事項)

第49条 火災現場に到着し,消火作業を行う場合は,単独行動を避け指揮者は次のことに留意するものとする。

(1) 指揮者は,出場人員の確保に努め,それぞれに地理に詳しい者を配置し,火災を包囲するように担当面を分担し,担当方面ごとの人員を確認しておくこと。

(2) 指揮者は,必要機材を十分活用し,長時間にわたる場合は,隊員を交代させるなどの措置を講ずるとともに,時間を定めて人員の確認を行うこと。

(防ぎょ)

第50条 火災防ぎょを行うには,その状況に応じ注水,覆土消火,叩き消しなど臨機応変の作業を行うとともに次のことに留意するものとする。

(1) 携帯無線などを利用し,各隊連絡を密にして活動すること。

(2) 地勢,土地等の状況から気象条件が急変しやすいので十分風向に注意し,防ぎょに当たっては風上,風横,又は焼跡から当たること。

第11章 火薬類火災

(情報収集)

第51条 指揮者は,火薬類,火災の場合は未爆発物の品名,数量,爆発危険,場所等の情報収集を行い,出場各隊と迅速な連絡をとり隊員の安全を十分考慮して指揮に当たらなければならない。

(防ぎょ)

第52条 火薬類を取り扱う場所で爆発による火災が発生したときは,引続いて誘爆の危険があるものと判断し,次による防ぎょ行動をとるものとする。

(1) 徹底した低姿勢で地形,地物を極力利用し守勢的に遮へい物をたてにして防ぎょすること。

(2) 屋内進入を避け外周より飛散物及び倒壊,半壊の建物を消火し,中心部に及ぶよう努めること。

(3) 火災現場が火薬類の貯蔵所と隣接しているときは,これら建物への延焼を阻止するため注水,飛火,その他警戒を厳にし引火防止に努めること。

(4) 後続隊は,風向その他に関係なく爆発危険の建物火災防ぎょに努めること。

(5) 指揮者は,建物関係者から未爆発物の数量,爆発,危険場所等を聴取し,その状況に応じ,付近住民の避難を行うこと。

第12章 ラジオアイソトープ(RI)火災

(所在地の認識)

第53条 RIの貯蔵,取扱い施設については,平素から所在地を認識し,防ぎょについても研究しておかなければならない。

(指揮者の留意事項)

第54条 RIの火災には汚染,流出などによる人命の危険があるので指揮者は,次のことに留意するものとする。

(1) 先着隊指揮者は,関係施設の火災であるか否かを最先に確認し,施設周囲の火災である場合は,施設への延焼防止を最優先とすること。

(2) 関係施設の火災であるときは,消火活動に先だち,関係者による放射能の測定をして,放射能の危険範囲には隊員を進入させないこと。また,消火に当たっては,放射性物質の所在する場所への延焼防止に最善をつくし,放射性物質の移動など消防活動上必要なことについて関係者に指示すること。

(3) 後着隊指揮者は,関係施設火災であるときは,特に現場上席指揮者及び先着隊指揮者と連絡を密にし,行動すること。

(4) 各指揮者は,常に最少の人員と時間をもって、防ぎょが行われるよう隊員を適宜交代させるとともに,隊員が防ぎょを行った場所,時間を把握しておくこと。

(防ぎょ)

第55条 RI火災防ぎょについては,次によるものとする。

(1) 水利部署については,煙,じんあいをうけぬよう風上に部署すること。

(2) 空気呼吸器など着装するには,放射能危険区域外で行い,できるだけ身体の露出部分を少なくすること。

(3) 隊員の進入は,風上側から地形,地物を高度に利用して速やかに行うこと。

(4) 窓等の破壊は,放射性物質による汚染の拡大のおそれがあると認められる場合はさけること。

(5) 消火については,関係施設の消火設備をもって行い,注水については,つとめて関係者と打合せ放射性物質に直接注水することをさけ,その飛散,流出等の防止をはかること。

(6) 注水は,噴霧注水を原則とし,必要限度にとどめること。

(7) 放射性物質の所在する地下室等に流水するおそれがあるときは,防水の措置を講ずること。

(8) 延焼危険がなくなったときは,必要最少限度の人員を残し,他は速やかに安全な区域に出ること。

(9) 放射線危険区域等にいた者及び汚染したおそれのある者は,汚染検査を受けること。

(鎮火後の措置)

第56条 RI火災における鎮火後の措置については,次のことに留意するものとする。

(1) 残火整理などは関係者の立ち合いのもとに短時間に終るようにすること。

(2) 現場の物品には直接手を触れないこと。

(3) 被ばくのおそれ等の危険性がある場合は,関係者をして防護の措置をさせ,立入り禁止の措置をすること。

(4) 汚染された資器材は,現場指揮者が保管する。

(避難及び人命救助)

第57条 RI火災の避難及び人命救助については,次によるものとする。

(1) 指揮者は関係施設の関係者,放射線取扱主任者,警察その他関係機関と緊密な連絡のもとに,放射性物質を含んだ粉塵,汚水等が管理区域外に飛散,流出し,又は,そのおそれがある場合は,必要に応じてその状況を広報し,避難させるなどの措置をとること。

(2) 人命救助については,2名以上の必要最少人員をもって行うこと。

(3) あらかじめ関係者からの検索場所の状況,要救助者の予想位置等を聴取し,検索時間の短縮をはかること。

第13章 薬品火災

(平素の研究)

第58条 薬品には,医薬用,工業用,農薬用など空気との接触により自然発火し,水分の吸湿により発煙し,若しくは発火し,化合,混合により発火し、若しくは爆発し,又は,有毒ガスを発生するものが多く,特に人命に対する危険があるのでこれらの薬品については,常に研究しておかなければならない。

(防ぎょ)

第59条 指揮者は,これら関係施設火災の場合は,関係者から事情を聴取するとともに緊密な連絡をとり,迅速に判断し次により防ぎょを行うものとする。

(1) ガス等の発散する消火については,風上又は風横から,これにあたり密閉するか,又は,安全な場所に搬出除去するなどの措置を講ずること。この場合,隊員は空気呼吸器など着装すること。

(2) 衝撃あるいは水分の吸湿により発火した薬品火災の消火には大量注水か,又は,強圧集中注水を行うこと。

(3) 爆発のおそれがあると推定される場合は,遮へい物を利用し,状況によっては一時退避し,爆発後において一挙鎮滅をはかること。

(4) 劇毒物火災の場合は,特に人命の危険があるので,隊員の接近による防ぎょ活動は,風上から強圧注水を行うこと。

(5) 薬品火災の場合は,有毒ガスの飛散,流出,爆発,などの危険があるので,その状況に応じ,付近住民の避難についても考慮すること。

第14章 地下室火災

(情報収集)

第60条 地下室火災は,地上建物火災と異なり,状況把握が困難であるため,指揮者は,関係者から迅速に建物構造,業態,内容等の情報収集をなし,防ぎょを行わなければならない。

(防ぎょ)

第61条 地下室火災の場合は,開口部からの噴煙,不完全燃焼による有毒ガスの発生及び濃煙,若しくはガス漏れ等による人命危険を伴う二次災害発生の危険が大であるため次のことに留意し防ぎょするものとする。

(1) 開口部からの噴煙も少なく燃焼範囲がせまいと判断される場合は,屋内進入を敢行し一挙鎮滅をはかること。この場合の消火には隊列を整え,噴霧注水を行い,煙を一方に押し出し火点を確認して消火すること。

(2) 開口部からの噴煙が多く燃焼拡大しているものと判断される場合は,隊員は,空気呼吸器を着装し,照明器具の準備を行い単独行動を避け援護注水を受け,防ぎょすること。

(3) 燃焼拡大により,屋内進入困難の場合は,必要器材と出動隊を集結し,延焼阻止を主眼とすること。

(4) 地下駐車場火災においては,燃料,オイル等の流出により爆発,燃焼の危険が多いので特に留意すること。

(5) ガス漏れが確認された場合は第9章ガス漏洩事故の定めによること。

第15章 トンネル火災

(指揮の統一)

第62条 トンネル火災は,濃煙・車両及びこれらの積載危険物品,その他種々の消防活動を困難とする要素が多く隊員の生命に危険を生ずるので,各関係機関と連絡をとりながら,状況把握及び活動要領について,指揮の統一をはかるものとする。

(関係機関への要請)

第63条 本部通信係は,事故等の種別及び状況等を的確迅速に把握し,警察及び関係機関に車両等の交通規制を早期に実施するように要請しなければならない。この場合において関係機関とは大島支庁土木課・市町村土木課等事故に関係ある機関をいう。

(防ぎょ)

第64条 トンネル火災については,第14章地下室火災の防ぎょの留意事項に準じて行うほか,指揮者は,次のことに留意して防ぎょを行うものとする。

(1) 交通規制を早期に実施し,後続車両等のトンネル内への進入を禁止すること。

(2) 出動経路は,車両の渋滞等で走行障害となることが多く,又,水利も少ないので,これらのことを考慮して進入部署すること。

(3) トンネル内の通気は,風向,風速とも季節又は,時間帯によって異なるので,風上側からの進入を原則とするとともに,進入に当たっては必ず人員を確認しておくこと。

(4) 当該トンネルに設置された,消防用設備等の機械器具の活用をはかること。

(5) 投光機,呼吸器具を活用すること。とくに呼吸器具は,長時間の作業ができるものを使用し,また,予備ボンベを着脱可能な位置まで携行すること。

(6) トンネル内は,無線通信の交信が困難となるので,中継体制など連絡体制の確立をはかること。

(7) 早期に,燃焼実体の確認に努めるとともに,薬品,火薬,危険物品等の車両積載物等の把握を行い,これら物品の搬出及び移動等を行い,延焼阻止に努めること。

第16章 崖崩れ救助作業

(出動)

第65条 救助出動は,路面の軟弱,崖崩れのおそれある道路を避け,安全確実な近距離を選ぶものとする。

(関係機関との連絡)

第66条 現場においては,各関係機関及び協力団体の各責任者と互いに情報の交換,作業区分などの緊密な連絡をはかり,消防の責任体制のもとに指揮系統の統一をはかるものとする。

(警戒員の配置)

第67条 指揮者は,現場到着と同時に土質、周囲の状況及び崩壊の原因等を判断し,作業開始に先きんじて警戒員を指名して必要な箇所に配置し,警戒を行わせるとともに,災害発生の場合迅速に警報ができるよう警笛,サイレン,携帯マイクなどを携行させるものとする。

(現場作業)

第68条 指揮者は,現場作業を行うには,次のことに留意しなければならない。

(1) 各分隊長をして,人員点呼を行わせその掌握を行ってから,作業区分及び作業場所等を指示すること。

(2) 後続応援隊及び地区応援団体が到着したときは,そのつど人員点呼を行い災害状況などの説明をなし,効果的,かつ安全な方法をとること。

(3) 二次災害が発生した時は,直ちに作業を中止し人員の再点検を行い,異常の有無を確認すること。又,作業終了の場合も同様な確認をすること。

(4) 災害は,間隙をおかず急激に発生することが予想されるので,指揮者は退避の方法などを考慮し,常に緊張して作業を行わせること。また,降雨が激しくなり崩壊の徴候を察したときは,一時作業を中止,退避させるなどの安全措置を講ずること。

(隊員の交代)

第69条 災害現場における作業は,場所も限定され,同時に多数の者が作業を行っても効果的でなく,また,二次災害発生の場合,退避に支障があるので,人員に余裕があれば交代制とするものとする。

(救出計画)

第70条 災害による救出作業に出動したときは,遭難者の行動,災害場所及び遭難人員など調査員を指名して詳細に行わせ,的確な情報のもとに救出計画をたてて作業を行うとともに次のことを遵守しなければならない。

(1) 家財,建具等のわずかなすきまからの空気の供給で呼吸し,生存した事例もあるので,放水による発掘は生存の全く見込みのない場合のほかは行わないこと。

(2) 機械力(ブルドーザー等)を使用しての発掘は,機械重量による圧死などのおそれもあるので,埋没箇所の発掘については慎重に行うこと。

付則

この基準は,平成元年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月1日訓令第3号)

この訓令は,令和3年9月1日から施行する。